医師として働いていると、退院サマリー(退院時要約)を作成する機会は多いかと思います。なんとなく日々の業務に溶け込み、その意義や内容についてあまり考えたことのない方も多いのではないでしょうか。

退院サマリーは、退院後に医師同士・多職種間で患者情報を共有するために必要な文書ですし、自身で症例を振り返る際にも活用できます。この記事では退院サマリーの定義や作成するメリット、記載内容や具体例、作成のコツを幅広くお伝えします。業務効率化につながる内容もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

執筆者:Dr.SoS

退院サマリーとは

退院サマリー(退院サマリ、退院時サマリー、退院時要約)とは、患者さんが入院先から退院する際に、医療従事者(主に医師)が作成する文書です。入院中の診療内容や経過、検査結果、診断、治療内容、服薬情報、退院後のフォローアップ計画などが含まれます。

電子カルテの標準化に向けて国が整備を進めている「3文書6情報」の一つに位置付けられており、患者さんの情報を管理する上で重要な文書です。

【標準化された電子カルテ情報の交換を行うための規格や項目】

医療現場での有用性を考慮し、以下の電子カルテ情報から標準化を進め、段階的に拡張する。

・医療情報:①傷病名、②アレルギー情報、③感染症情報、④薬剤禁忌情報、⑤検査情報(救急時に有用な検査、生活習慣病関連の検査)、⑥処方情報

・上記を踏まえた文書情報:①診療情報提供書、②キー画像等を含む退院時サマリー、③健康診断結果報告書

※ 画像情報については、すでに標準規格(DICOM)が規定されており、今後、キー画像以外の画像についても、医療現場で限られた時間の中で必要な情報を把握し診療を開始する際の有用性等を考慮して検討を進める。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001016921.pdf(2025年4月30日閲覧)

文書情報(3文書)及び電子カルテ情報(6情報)の取扱について|厚生労働省 第5回健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(2022年11月)

▼関連記事はこちら

EHR(電子健康記録)の現状と今後の展望は?EMRとの違いやPHRとの連携も含めて解説

FHIR®とは?医療情報の標準化に貢献する理由や導入のメリットを解説

退院サマリーの作成目的・メリット

退院サマリーは、患者さんの健康管理を引き継ぐための重要な情報源となるものです。医師間だけでなく、看護師をはじめとする多職種、あるいは紹介先となる他機関との間で患者さんの情報を共有する際に役立ちます。先述のとおり電子カルテの標準化の一環として、退院サマリーの様式や閲覧範囲について複数の医療機関で共有していくための取り組みが進んでいます。

担当医師自身が、症例を振り返る際にも有用です。研修医や専攻医に求められる「病歴要約」の作成に役立つことはもちろん、患者さんの情報を整理し医療上の問題点や課題を明確にすることで、医師として自身の学習課題を見つけ出すことにもつながるでしょう。

日々の診療業務に追われ、日常的に学習に充てられる時間が短くなりがちですが、退院サマリーの作成を通して症例の振り返りを行うことで、医師としてのスキルアップも期待できると言えるでしょう。

退院サマリーの作成は原則14日以内

このように退院サマリーは近年より重要視されており、診療報酬や医療機関評価においても考慮されるようになっています。

- 電子的診療情報提供加算の算定要件

- 診療録管理体制加算1の算定要件

- 病院機能評価機構や卒後臨床研修評価機構(JCEP)の評価指標

また、退院サマリーは作成の有無だけでなく、作成時期も重要視されています。退院後早期に作成することが望ましいとされており、具体的には「診療録管理体制加算1」の算定要件である「退院後14日以内の作成率」が一つの指標となっています。臨床現場で「退院サマリーは退院後2週間以内に作成しましょう」と教わることが多いのは、この規定が関係しています。

病院機能評価データブック2023|日本医療機能評価機構

令和3年度 公益財団法人日本医療機能評価機構 医療の質の評価・公表等推進事業全日本民医連報告|全日本民医連 診療録管理体制加算1(A207)|厚生労働省 地方厚生(支)局

令和6年度診療報酬改定の概要【医療DXの推進】(令和6年3月5日版)|厚生労働省

書面調査について|卒後臨床研修評価機構(JCEP)

退院サマリーに記載する項目

ここからは、退院サマリーの具体的な内容を確認していきましょう。退院サマリーの作成方法や内容は、日本医療情報学会・日本診療情報管理学会の『退院サマリー作成に関するガイダンス』に詳しく記載されています。

退院サマリーに盛り込まれる項目は以下のとおりです。※印の付いているものが必須記載項目、残る2つは推奨記載項目です。

電子カルテシステムなどを利用している病院であれば、あらかじめこうした項目が盛り込まれているかと思います。

- 基本情報:氏名など(※)

- 退院時診断(※)

- アレルギー・不適応反応(※)

- デバイス情報

- 主訴、または入院理由(※)

- 入院までの経過(病歴・入院時現症など):身体所見や検査所見(※)

- 入院経過:入院中の治療内容など(※)

- 手術・処置情報

- 退院時状況(※)

- 退院時使用薬剤(※)

- 退院時方針(※)

https://www.jami.jp/wp-content/uploads/2023/11/dischargeSummary2019.pdf(2025年4月30日閲覧)

詳しく見ていきましょう。

1.基本情報

患者さんの氏名、ID、性別、生年月日、入院日時、退院日時などがあたります。住所や電話番号、保護者の氏名と連絡先、医療保険の種類などもここに記載されます。

氏名や生年月日だけだと患者さんの取り違えという重大な医療過誤につながるおそれもあります。記載必須とされていない情報も、できるだけ記載しておくことが望ましいと言えるでしょう。

2.退院時診断

退院時の疾患名や転帰を記載します。主たる疾患名に加えて、続発症・合併症なども記載するようにしましょう。

疾患が複数存在する場合は、最も重要と思われる疾患名を最初に記載しましょう。重要度は診療科によって異なりますから、同じ患者さんでも、たとえば狭心症に対するカテーテル検査のための入院であれば「狭心症」が、泌尿器科における前立腺生検のための入院であれば「前立腺癌の疑い」が、最も上に来るでしょう。

3.アレルギー・不適応反応

アレルギーに関する情報は、薬物治療や検査、入院時の食事提供など、多くの場面で重要となります。

アレルギーがあるかどうかに加えて、症状が生じる場合はどのような症状なのか(皮膚症状なのか、消化器症状なのか)も重要です。

4.デバイス情報

ペースメーカーや人工関節、埋込型除細動器などの医療機器を装着している場合は、この欄に記載しましょう。

デバイスの種類や挿入場所はもちろん、とくにMRIの撮像が可能かどうかは治療方針決定にも大きく影響します。記載必須でないとはいえ、対象者であれば重要な情報として記載が望ましいでしょう。

5.主訴、または入院理由

主症状、または入院した主な理由を記載します。

症状が複数存在する場合は主症状を最初に記載し、その後に関連症状を続けましょう。手術や検査の予定入院のように主訴がない場合は、入院の理由を記載します。

6.入院までの経過(病歴・入院時現症など)

主訴や入院理由に関連する現病歴、既往歴、入院時現症(身体所見や検査所見)などを記載します。

家族歴や嗜好歴、常用薬なども、必要に応じて記載します。

7.入院経過

当該入院で実施した検査や治療内容、退院に至るまでの経緯を記載するのがこの欄です。

治療内容に加えて、どのような判断でその治療を行ったかなど、治療の理由を記載すると、より良いサマリーとなるでしょう。

8.手術・処置情報

入院中に手術や処置を実施した場合に記載します。

内容や実施日、実施者、所要時間、術中所見などを詳しく記録するようにしましょう。

9.退院時状況

退院時の身体状況や活動度、認知度などを記載します。

この情報は、とくに退院後の生活にかかわる内容です。歩行や食事、排泄などの日常的な動作をどの程度自立して行えるのか、介助を必要とするのかなどを記載します。

10.退院時使用薬剤

退院時に使用している薬剤について、網羅的に記載するのがこの欄です。

退院後の診療・ケアをスムーズに行うため、当該入院中に開始された薬剤はもちろん、入院するまで常用薬として利用されていたものも記載が求められます。

11.退院時方針

退院後の診療方針について、どのような検査やリハビリテーション、フォローアップを行っていくかを記載します。

退院後に外来診療がある場合は、その予約についても記載しておきましょう。

急性期病院であれば、ほかの医療機関に紹介や転院するケースも多いでしょう。その旨もこの欄に記載します。

退院サマリーの具体例・様式

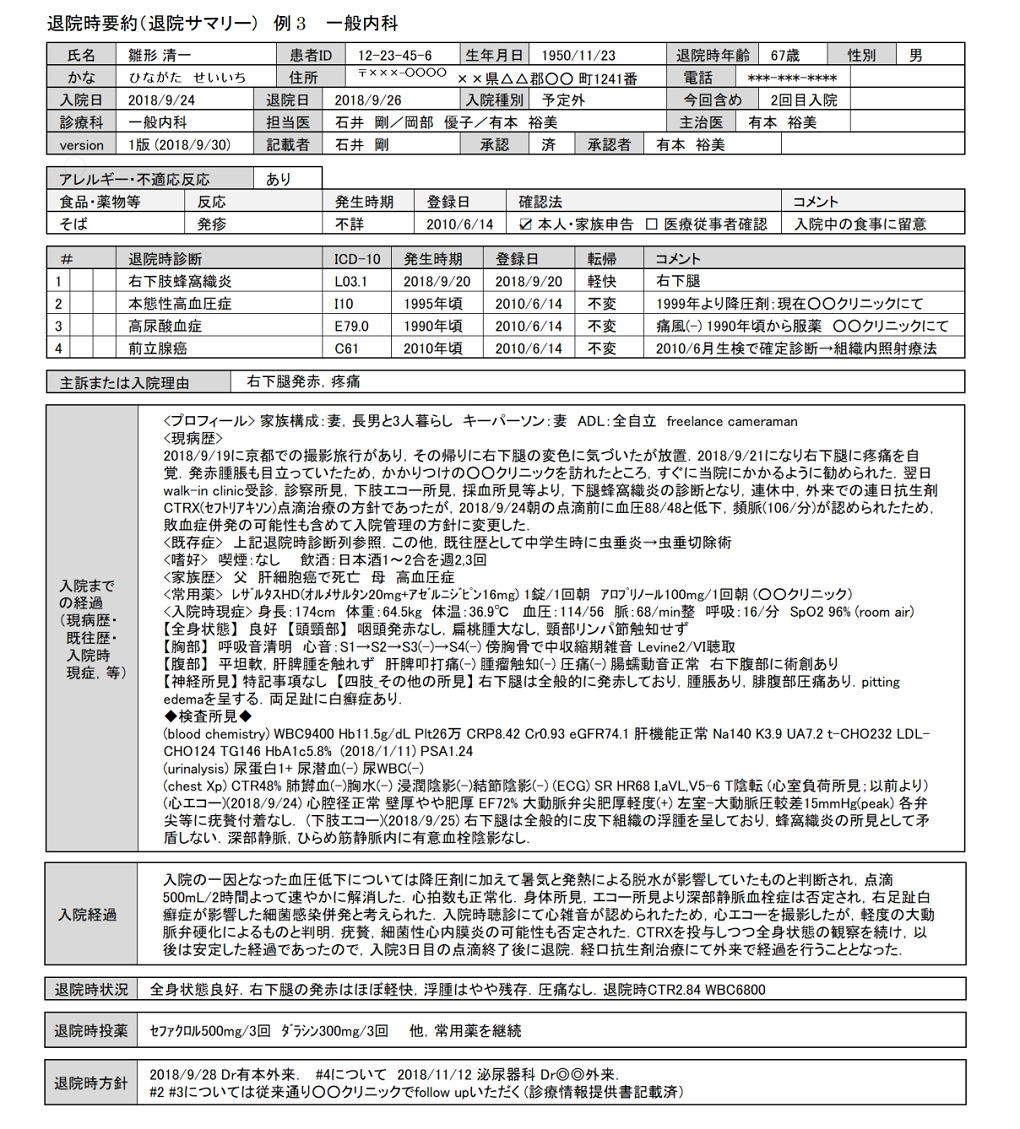

ここまで退院サマリーに記載する内容について見てきましたが、具体例がないとなかなかわかりにくいかと思います。例として『退院サマリー作成に関するガイダンス』で紹介されている様式を見てみましょう。

https://www.jami.jp/wp-content/uploads/2023/11/dischargeSummary2019.pdf(2025年4月30日閲覧)

この患者さんは「右下肢の蜂窩織炎」という急性期疾患で入院となっていますが、退院サマリーにおいては皮膚科疾患のみでなく、併存疾患である高血圧症や前立腺癌についても記載されています。

これは、退院サマリーが「健康に関する問題が集約」*されるものであるという性質から、必要な情報だからです。入院の原因となった疾患だけでなく、患者さんの健康情報を網羅的に記載することで、退院後のスムーズな医療介護体制の提供につなぐことができます。

実際には、自身が専門とする診療科以外の内容について、詳細に把握・記載することは難しいかと思いますが、当該診療科以外の健康情報も求められていることは意識しましょう。

『退院サマリー作成に関するガイダンス』には、ほかにも具体的な症例のサンプルが紹介されていますので、参考にしてみてください。

退院サマリーの書き方のコツ

ここでは筆者の経験をふまえ、退院サマリーの書き方のコツを考えてみます。下記のような点に注意することで退院サマリーをスムーズに作成できます。仕事を溜めないよう、2週間と言わず早めに作成してしまいましょう。

- 入院時に患者情報をまとめる

- 週末など、引き継ぎ時にサマリーを作成しておく

- 患者さんやご家族へのIC内容をカルテに記載しておく

まずは、「入院時」の対応です。病歴や併存疾患、社会的問題などを、先にまとめてしまいましょう。網羅的に把握しようとすると負担も伴いますが、最初に把握しておくことで、退院サマリーにおける「主訴、または入院理由」や「入院までの経過」を埋めることができますし、退院の支障となるようなプロブレムがないか確認することにもつながります。

入院後の診療経過については、週末など、当番医師へ引き継ぐ必要がある際に、短めのサマリーを作成しておくと良いでしょう。入院中に症状の変化があれば、なるべく早めにサマリーに盛り込んでおくと、退院時に記憶やカルテを遡って経過を拾い直す手間を省くことができます。

検査結果や治療方針については、患者さんやご家族へのIC(インフォームド・コンセント)の際に、その内容をカルテに記載しましょう。IC内容をそのまま「退院時方針」として活用できるためです。

このように、退院サマリーを適宜作成していくことで、「入院経過」もまとめやすくなります。

なお、退院サマリーの作成に生成AIを利用する取り組みも検討されています。現時点ではすべての医療機関で利用できるわけではありませんが、こうした技術を取り入れていくことで、業務効率化がより期待できます。

まとめ

この記事では退院サマリーについて見てきました。退院サマリーは退院後早期に作成することが望ましいとされる文書ですが、忙しい業務の中でつい後回しになりがちな書類かもしれません。しかし退院サマリーを適切に作成できれば、自身の診療の振り返りに加えて、医師同士や多職種との連携がスムーズに進み、医療の質の向上にも効果が期待できます。

作成業務はなるべく溜め込まず、早めに情報をまとめて作成することで、効率的に進めることができるでしょう。今後、生成AIの導入も期待される分野です。

この記事が退院サマリーについての理解・作成の一助となれば幸いです。