日々の診療において、複雑化する公費負担医療制度や、増え続ける確認書類の扱いに負担を感じている先生も多いのではないでしょうか。医療・介護・福祉・保健などの分野での連携が重要視されていても、情報管理が複雑ではまとめることが難しく、円滑な連携をする上での壁となってしまいます。

国はこうした課題の解決に向けて、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じて「Public Medical Hub」(PMH:自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)*1の構築を進めています。この記事ではPMHの概要と臨床への影響を解説します。

執筆者:三田 大介

PMHとは

PMH(Public Medical Hub)とは、国や自治体がかかわる医療・保健などに係る情報を「ハブ」(hub)として集約し、自治体や医療機関、対象者間で連携するシステムです。

具体的には「介護保険、予防接種、母子保健(乳幼児健診、妊婦健診)、公費負担医療や地方単独の医療費助成」*2が対象です。

PMHは医療DXの施策の一つであり、デジタル庁により2023年度に開発され、希望する自治体向けに開始されています。

PMHというと、医師にとっては「Past Medical History」の方が、馴染みが深いかもしれません。Past Medical Historyは「既往歴」のことで、この記事で紹介するPMHとは別物です。

PMHの背景―なぜ今、必要なのか?

PMHが必要な背景には、日本の医療・介護・保健制度が多岐にわたることが挙げられます。制度・支援ごとに専用の書類が必要で、患者さんは申請の手続きや制度を利用する際に当該書類を用意し、場合によっては紙の原本を持ち歩く必要がありました。

人によっては複数の書類を持ち歩くことになるため、患者さんの負担は言うまでもないですし、医療機関・施設側の事務手続きも煩雑です。たとえば「指定難病の受給者証と介護保険証を持ち歩く人が感染症の予防接種のために受診した」など、複数の制度が同時にかかわることもあるのです。

医師にとっては、誰が何の制度を利用しているか把握することが難しく、患者さんの意思決定にも影響が出るかもしれません。PMHを導入することで、システム上で患者さんの医療・保健などに係る情報を一元管理できると期待できます。

2024年12月2日からは、これまでの健康保険証が発行されなくなり、原則「マイナ保険証」に一本化されました。2025年10月1日からは、救急隊員がマイナ保険証を活用し、搬送先の選定業務などを円滑に実施することを目指す「マイナ救急」という取り組みも始まっています。

こうした取り組みと同様に、PMHも医療DX施策の一環です。しかしマイナ保険証やマイナ救急は「オンライン資格確認」を通して、医療保険に関する情報を共有する"医療情報基盤"であるのに対し、PMHは公費負担や医療費助成の情報を共有する"行政・自治体情報基盤システム"ですので、果たす役割は異なります。連携施設は医療機関・薬局だけでなく、自治体や介護事業所も含む点が、PMHの大きな特徴です。

マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ|政府広報オンライン

マイナ救急で救急搬送がスムーズに!命を守るマイナ保険証の新しい活用法|政府広報オンライン

あなたのいのちを守る「マイナ救急」|総務省消防庁

医療DXについて|厚生労働省

PMHの現状と今後の予定

PMHの導入は、以下のスケジュールで段階的に進められています。

| 2023年度 | 業務運用の見直し、情報連携基盤の整備、実証事業の開始 |

|---|---|

| 2024年度 | 国民に直接メリットがある機能から先行実施 |

| 2025年度後半 | 全国的な本格運用の開始(予定) |

https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001322788.pdf(2025年11月6日閲覧)

https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001322788.pdf(2025年11月6日閲覧)

PMHの対象範囲

医療DX推進本部は、PMHの対象を以下のものとしています。

- 公費負担医療、地方単独医療費助成

- 予防接種

- 母子保健情報

- 介護

- 自治体検診

- 感染症届出

https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001322788.pdf(2025年11月6日閲覧)

このうち「公費負担医療、地方単独医療費助成」と「予防接種」「母子保健情報」では、すでに先行事業の実施が進んでいます。公費負担医療と医療費助成については、医療機関・薬局を利用する際に、マイナ保険証を「医療費助成受給者証」や「診察券」として利用することで、それぞれの書類を持ち運ぶデメリットを解消しています。

予防接種と母子保健についてもいくつかの自治体で先行事業が実施されており、今後の発展が期待されます。「接種券」「受診券」としての活用だけでなく、事前にスマートフォンなどで「問診表」を入力しておくことで、受診の負担を減らすことが目指されています。

また、マイナポータルから接種・受診の勧奨を行うことで、履歴や結果を確認できるようになります。

医療分野(医療費助成、予防接種、母子保健(健診))でのマイナンバーカードを活用したデジタル化の推進|厚生労働省

令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業 自治体公募の概要説明(2024年3月7日)|デジタル庁

医療費助成の受給者証のマイナンバーカード利用の推進について|デジタル庁

母子保健DXについて|こども家庭庁

母子保健オンラインサービス(PMH)|東京都 デジタルサービス局

PMHの先行実施事業

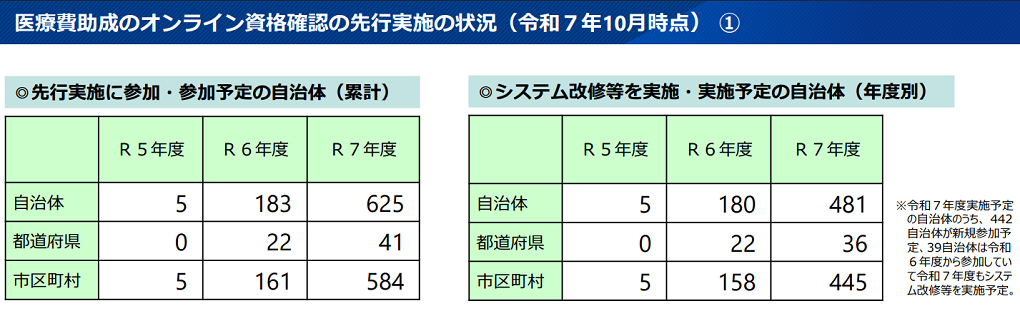

先述のとおり、2024年度からPMHの先行実施事業がスタートしています。患者さんに直接メリットがある機能から始められており、実施する自治体も以下のように徐々に増えています。

- 2023年度:5自治体(都道府県0、市町村5)

- 2024年度:183自治体(都道府県22,市町村161)

- 2025年度(予定):625自治体(都道府県41、市町村584)

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001520538.pdf(2025年11月6日閲覧)

都道府県と市町村とで別々にカウントしているのは、公費負担医療の実施主体が異なるためです。たとえば、障害者総合支援法で定められる公費負担のうち、精神通院医療の実施主体は都道府県または指定都市ですが、更生医療や育成医療は市区町村が実施主体となります。

PMHのメリット

PMHを導入するメリットについて、患者さん、医療機関・薬局、自治体の視点で考察していきましょう。

まず患者さんにとっては、先述のとおり複数の書類を持ち歩く必要がなくなる点が大きいでしょう。紛失や持参忘れなども減らすことができます。

現在、とくに子どもの診療において、マイナ保険証の利用率が低いことが指摘されています。これはマイナンバーカードと子ども医療費受給者証を別々に出す必要があることも要因と考えられています。PMHによって受給者証がマイナンバーカードに一体化されれば、マイナ保険証の利便性がさらに高まることになるでしょう。

医療機関・薬局のメリットは、窓口や事務の業務負担が軽減することです。従来、受給者証の情報はスタッフが手入力をしていましたが、システムで自動入力されることで、手間を削減できます。また、資格情報をオンラインで正確に把握できるようになるため、資格過誤による請求ミスや返戻も減り、事務負担が軽減されるでしょう。何より患者さんの正しい情報を得られることで、より質の高い医療・ケアを提供できる可能性があります。

自治体にとっても、医療機関からの照会が減る、患者さんの受給者証忘れによる償還払いの手続きが減る、といった事象を通して事務負担が軽減するメリットがあると言えます。受給者証を紙で発行し郵送することもなくなるため、その分のコストも減らせるでしょう。

医師が意識したいこと

PMHの開発と導入が進む中で、まず私たち医師が意識しておきたいのは「新しい情報に触れる」ことではないでしょうか。社会で加速している「DX」は、医療現場ではなかなか進まない現状がありました。

PMHは医療現場にとってまったく新しい取り組みであり、情報の扱い方や業務フローを大きく変化させる可能性があります。せっかく業務を効率化できる仕組みであっても、国の方針を受け入れる土壌ができていなければ「余計な仕事が増えた」という感情を持ってしまうでしょう。

PMHをはじめとする医療DXの動向を知り、取り入れていくことは、臨床業務にも良い影響があると考えます。たとえば、既往歴・併存疾患の正確な情報が手元にあるのとないのとでは、提供する医療も異なるはずです。基本情報を得るための時間を削減できれば、より重要な情報を患者さんから引き出す時間にあてることもできるでしょう。ほかの業務に時間を割いたり、労働時間そのものを減らしたりすることも目指せます。

また、医師は医療機関の管理者になれる存在です。PMHの仕組みを正しく知り、院内の運用や事務の対応、セキュリティ対策などを見直していくことが、より良い病院経営にもつながることでしょう。

PMHの課題と展望

近年、オンライン資格確認・マイナ保険証利用の実件数は、右肩上がりで増えています。しかし2025年7月時点の「医療機関受診者に占めるマイナ保険証利用者の割合」は45.9%と推計されており*3、まだ半分にも到達していないのが現状です。

従来の保険証の期限が順次切れていくことで、マイナ保険証の利用率は今後高まると見込まれます。しかし利用率が低いままでは、マイナ保険証を基盤とするPMHが広がりにくいのは言うまでもありません。

システム移行の負担は、現場にとっては少なくありません。従来の業務と新しい業務が入り乱れるだけでなく、患者さんに説明する窓口対応も増えるためです。補助金があるとはいえ、機器を導入しスタッフを教育するコストもかかるでしょう。こうした負担をいかにして乗り越えていくかが鍵となります。

PMHが想定どおりに機能すれば、患者さん自身がスマートフォンで自身の医療・健康情報を管理できる、データの集約により医学全体の知見が深まる、情報の共有・連携により地域で最適な医療・ケアを受けられるといった、国民の恩恵につながる医療体制の実現を期待できます。2026年度中の本格導入が目指される中、課題を乗り越えていく必要があると言えるでしょう。

まとめ

Public Medical Hub(PMH)は単なる"手続きのデジタル化"ではなく、日本の医療を大きく変える可能性のある新しいインフラです。臨床に従事する医師にとっては、情報の集め方や渡し方が変化し、診療への向き合い方も変えていく必要があるでしょう。PMHの導入を負担と思わず、医療の質を高め、連携を深める良い機会と考え、変化に備えていきましょう。