研修で循環器内科をまわる際、心エコー図検査のオーダーやレポートの判読に苦手意識を感じる人も多いかもしれません。心エコー図で計測する数値のうち、この記事ではもっとも基本と言える「LVEF」について解説します。

※この記事には筆者個人の見解も含みます。診療にあたっては最新のガイドラインや治療指針、各種薬剤の添付文書などをご確認ください。

"EF"とは

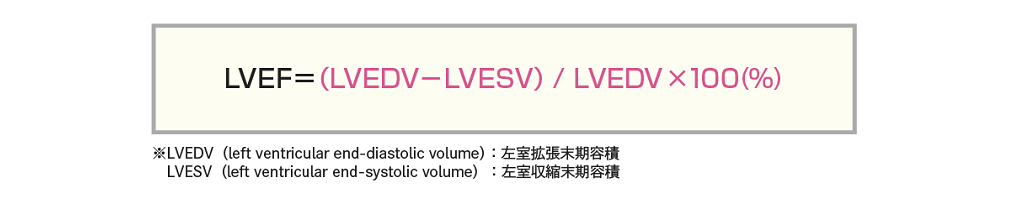

心機能を表す指標として「EFが◯%」という言葉をよく耳にするかと思います。EFは「左室駆出率」を指しており、正確には「LVEF」(left ventricular ejection fraction)のことです。左室の収縮機能の指標として広く利用されています。

ただし、いくつか注意するべき点があります。1つ目は、EFすなわちLVEFは"左室"機能であることです。

左室駆出率(LVEF)に対して、右室駆出率(RVEF:right ventricular ejection fraction)という用語も存在します。しかし臨床的には、左心不全や左心不全として発症する「両心不全」の方が単独の右心不全より圧倒的に多いため、「心機能=左心機能」と思われがちです。また、右室は円錐状の形態をしているため、2D(2次元)の心エコー図でRVEFを評価することは困難です。RVEFはMRIなどのほかのモダリティで算出されます。

このRVEFと区別するためにも、本来はEFではなく「LVEF」と表現する方が良いでしょう。

2つ目の注意点は、LVEFは左室の"収縮"機能であることです。

心臓は「収縮」と「拡張」の両方の機能に問題がないことで、はじめて十分な血液を拍出することができます。そのためLVEFが正常でも拡張機能が不良であれば、(左)心不全を生じます。

拡張機能の詳細はここでは割愛しますが、心エコー図で推定することが可能です。「LVEFの低下=収縮機能(だけ)が低下」とも考えられがちですが、LVEFの低下した心不全では、拡張機能も低下しています。

LVEFの分類

日本人の健常成人におけるLVEFの正常値は、男性64±5%、女性66±5%とされています*1。LVEFが低下した心不全をHFrEF (heart failure with reduced ejection fraction)、LVEFが保たれた心不全をHFpEF(heart failure with preserved ejection fraction)と呼びます。

この中間にあたる「LVEFが軽度低下した心不全」は、HFmrEF(heart failure with mildly reduced ejection fraction)と呼ばれるようになりました。カットオフは国際的にはっきりと定まってはいませんが、LVEF<40%をHFrEF、40≦LVEF<50%をHFmrEF、LVEF≧50%をHFpEFとすることが多いです。

この定義によると、肺動脈性肺高血圧などによる単独の右心不全もHFpEFに該当しますが(通常、左室の収縮機能は保たれているため)、一般的な左室拡張機能障害によるHFpEFとは異なる病態と考えるべきでしょう。

LVEFを分ける意義

心不全をLVEFの値で分ける意義は複数あります。

①心不全の病態・原因の理解

まずは、心不全の病態(etiology)を考える上で、LVEFで分類すると考えやすいことが挙げられます。

②心不全の至適薬物療法の検討

LVEFの値によって、薬物治療の効果が異なります。また、死因も異なるという特徴があります。

HFrEFの最終的な死因には心臓死や心不全死が多い一方で、HFpEFでは非心臓死が多いことが知られています。したがって植込み型除細動器(ICD)の適応も異なります。

近年は、LVEFの経時的変化による心不全の分類にも注目が集まっています。LVEFが改善した心不全はHFrecEF(heart failure with recovered ejection fraction)とも呼ばれ、LVEFが改善しない/または悪化した心不全と比べ、予後良好であると言われています。

①②それぞれ、もう少し掘り下げてみましょう。

①心不全の病態・原因の理解

心不全は症候群であり病名ではないため、心不全診療をする上では心不全となった原因(基礎心疾患)を考え、それを是正していくことがとても重要です。

HFpEFであっても、時間経過によってLVEFが低下し、HFrEFに移行することもあるなど、心不全はその原因ごとに、HFrEFやHFpEFが1対1で対応しているわけではありません。

しかし、基礎心疾患ごとに「LVEFが低下しやすいかどうか」の特徴はあります。

【例】

- 虚血性心疾患:心筋梗塞を起こした心筋は壊死するため、通常LVEFは低下します。

- 大動脈弁狭窄症・大動脈弁閉鎖不全症:それぞれ左室の圧負荷と容量負荷となるため、LVEFは徐々に低下し、HFrEFになることが多いです。

- 僧帽弁狭窄症・僧帽弁閉鎖不全症:左室の1回拍出あたりの負荷はむしろ低下するため、LVEFは比較的保たれやすいです。

臨床的にHFpEFとして多いのが、高齢者です。加齢に伴い左室拡張機能が低下するため、LVEFが保たれたまま心不全を発症することがあります。

ほかに、長期持続性心房細動もよく経験します。心房細動では心房の収縮がなくなるため、相対的に心室の拡張機能は低下します。また、心房がリモデリングすることで弁輪拡大を生じ、二次性の僧帽弁閉鎖不全症や三尖弁閉鎖不全症を生じます。このような経時的変化(私は「心房細動のなれの果て」と考えています)では、LVEFが保たれたまま慢性心不全となるのが典型的です。

また、近年ではHFpEFの基礎心疾患として、心アミロイドーシスが一定数含まれているのではないかと推測されています。

LVEFとの関係は強くありませんが、心不全の原因を考える上で、心肥大があるかどうかも重要です。左室の心肥大がある場合、高血圧症や大動脈弁狭窄症などの圧負荷や肥大型心筋症などの異常心肥大、心アミロイドーシスやファブリー病など何らかの物質が蓄積することが原因の心疾患などが考えられます。

②心不全の至適薬物療法の検討

心不全をLVEFで分類するもっとも重要な意義は、治療法が異なることでしょう。

HFrEFにおいてはエビデンスのある薬物療法が豊富で、症候性のLVEF<40%の心不全においてはARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬)・β遮断薬・MRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)・SGLT2阻害薬の4剤の早期導入が推奨されています*2。これらの薬剤は"Fantastic 4"とも呼ばれるようになりました。ARNIとβ遮断薬は認容性のある限りなるべく高用量を目指します。

一方、HFpEFにおけるエビデンスはHFrEFほど十分ではありません。おそらくHFpEFがHFrEF以上に多様な病態であるからで、これまで明確に予後を改善する薬剤はありませんでした。しかし、SGLT2阻害薬のダパグリフロジンやエンパグリフロジンにおいて、LVEFが低下していない心不全に対する予後改善効果が報告されたため、欧州心臓病学会のガイドライン(2023年)ではHFpEFに対するSGLT2阻害薬の使用を推奨しています*3。

HFrEFとHFpEFの中間にあたるHFmrEFには、薬物療法についても十分なエビデンスはありません。SGLT2阻害薬はHFrEFとHFpEFどちらにも有効性が確認されているため使用が望ましいですが、それ以外の薬剤(ARNI・β遮断薬・MRA)のエビデンスは十分でないため、総合的に考えて処方します。

LVEFで分類した心不全の突然死予防

心不全診療で忘れてはいけないのが、突然死予防です。心不全増悪だけでなく、致死性不整脈による突然死も死因として頻度が多いため、イベントを起こしていない一次予防であってもICDの適応を確認する必要があります。

心室細動や持続性心室頻拍などのイベント発生後の二次予防であれば、ICDの植込みを行います。一次予防の場合、適切な薬物療法を行ってもLVEF≦35%であればクラスⅡa、さらに非持続性心室頻拍(心室期外収縮が3連発以上)が確認されればクラスⅠの推奨となります*4。

逆にHFpEFは非心臓死が多いため、LVEFが保たれている場合には肥大型心筋症などの特定の心筋症や遺伝性心疾患でなければ、一次予防としてのICD植込みは行いません。

まとめ

この記事では"EF"と呼ばれることも多いLVEFの概念をとっかかりに、心不全診療について概説しました。LVEF値は心不全の分類や至適薬物療法の検討に役立つため、日々の診療にお役立ていただければと思います。

日本循環器学会 ほか:2021年改訂版 循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン.2021(*1)

日本循環器学会 ほか:2021年JCS/JHFSガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療(日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン).2021(*2)

McDonagh TA, et al.:2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.Eur Heart J 44(37):3627-3639,2023(*3)

日本循環器学会 ほか:不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版)(日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン).2019(*4)

POINT