今日から2回に分けて、特集"腎臓内科医からのメッセージ"をお届けします。今回は研修医の先生方に向けて、現場で輸液管理に携わる上で大切なことを長澤将先生にお話しいただきました。

※長澤将先生ご監修資料(2冊)を【無料】でご提供中です。無料簡易登録でダウンロードいただけます。

皆さんこんにちは、長澤です。今回「輸液」をお題にお話しすることになりました。とくに若い先生方は、国家試験から臨床現場にシフトするにあたって、最初にぶつかる壁の一つかもしれません。

今回は主に研修医の先生に向けて、輸液管理について現場で学んでいただきたいことをお話しします。

その輸液の処方、適切ですか?

拙著『カニでもわかる水・電解質』(中外医学社、2020年)にも書いたとおり、腎臓の調整機能はきわめて優秀なので、輸液(補液)は「腎臓に任せておけ」で良いとは思っています。しかし、いまだに印象に残っている症例があります。

7歳男性。嘔吐・下痢でご飯が食べられなくなったために近医を受診。ぐったりしていたため点滴を受け、ちょっと元気になったが、家に帰ってから再び元気がなくなり、痙攣を起こして救急搬送となった。

搬送時の対応は私がしました(我々の時代、当直は内科と外科くらいの分類しかありませんでした)。家族から話をよく聞くと、朝一でクリニックに行き、昼間は比較的元気だったにもかかわらず、「夕方まで点滴を打っていた」というのです。

この話から、あなたは何かを想定できますか?

そのときの私はピンときて、採血をしました。当時、小児の採血はめったにしませんでしたが、この症例の検査結果は予想どおりNa=116 mEq/L。つまり低Na血症による痙攣が考えられ、小児科に引き継ぎました。

この症例の初期対応について、何が問題だったかを考えていきましょう。

当時対応したクリニックに問い合わせたところ、使った輸液製剤は3号液、投与量は1,500 mLでした。

まず気になるのは、投与量です。

1,500 mLという量は、仮に患者さんの体重が25 kgくらいだとすると、体重当たり60 mL/kg。これを8時間程度で入れたことになります。基礎疾患がないとしても、体重の減少分を確認してから入れるべき量です。

(ちなみに、バイタルは問題ありませんでした。子どもなので血圧は低めです。)

これ以上に問題なのは、3号液のチョイスです。

3号液は、生食と5%ブドウ糖液が1:3で配合された低張液です(▶詳細はこちら)。この選択はきわめて悪いと言わざるを得ません。

なぜでしょうか。

簡単に言えば「脱水状態で低張液を入れると、容易に低Na血症を引き起こす」からです。

ADHの働きをおさらいしよう

先ほどの回答にピンとこない人は、以下の病態生理を思い出しましょう。

脱水(体液量減少) → ADHの分泌

※ADH:抗利尿ホルモン

ADHの分泌量が増えている状態で低張液を入れると、再吸収されるH2O(水)が多くなるため、あっという間に低Na血症になってしまうのです。

では、脱水の際に入れるべきは何でしょうか。答えは「外液」(細胞外液補充液)です。

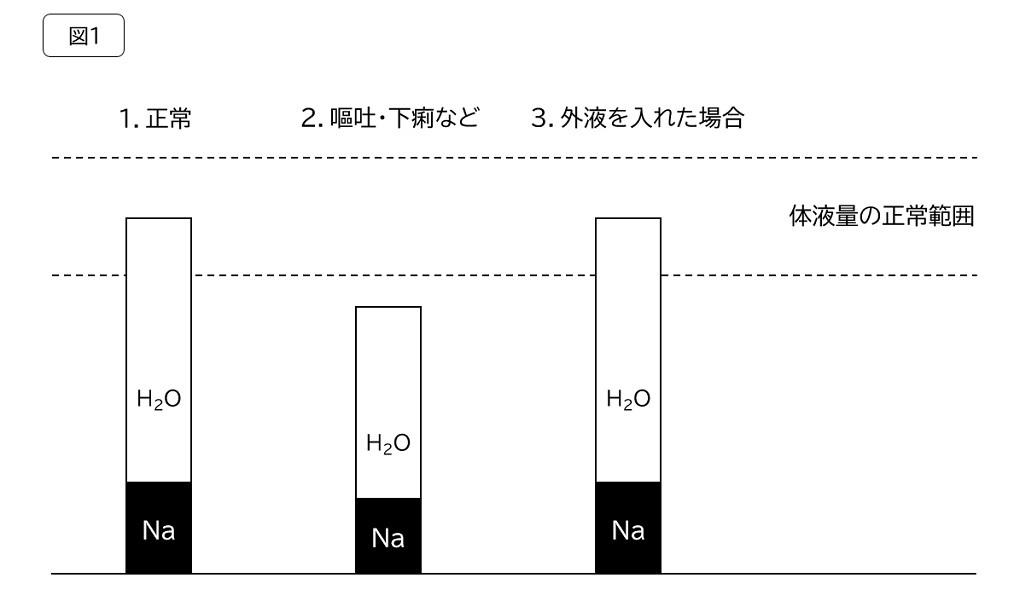

理解を深めるため、図1を見てください。体液はだいたい低張のため、嘔吐や下痢のときは高Na血症気味になっていることが多いです。

ここに外液を投与することで、NaもH2Oも補充され、正常範囲に持っていくことができます。

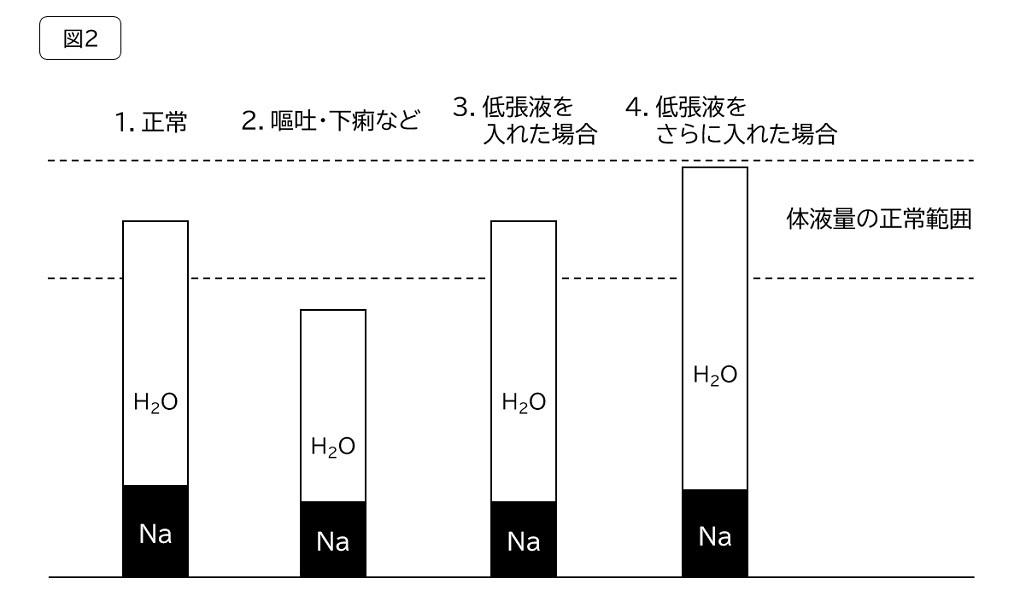

ところが、ここで低張液を入れてしまうと、図2のようになることがあります。

3が、先ほどの小児の症例で「ちょっと元気になった」状態です。

4で低Na血症に陥ると、なんとなく元気がない、吐き気が出てくる、といった段階を経て、痙攣や意識障害をきたすことがあります。

ベッドサイドに出る前に

こうした症例は「医原性低Na血症」と呼ばれ、小児科領域でしばしば問題になります。多くは漫然と低張液を投与したことで生じる病態です。海外ではiatrogenic hyponatremiaという言葉が使われています。

医原性低Na血症を防ぐためには、体液量減少の局面では外液を選択することが重要です。研修でも、まずはベッドサイドでこの判断ができるかどうかがポイントです。

その後は実臨床を通して、尿量を見ながら補液を調整するさじ加減を学んでいきましょう。過剰な補液で心不全などを引き起こすケースもあるため注意が必要です(私は「体液量減少が明らかな患者に対して3号液は禁忌である」という問題を医師国家試験で出題すべきと思っています)。

腎機能低下の本質とは

こうした症例は、小児科だけで起こるわけではありません。すべての年代で、類似の状況は起こり得ます。

皆さんも1回くらいは風邪で寝込んだことがありますよね。そのとき「水分たくさんとって安静にしていなさい」と言われたのではないでしょうか。

1℃の体温上昇で不感蒸泄が1割程度増えるとされており、水分補給は理に適っているのですが、塩分をまったく取らない状態で大量の水分を取ると低Na血症になり得ます。

また、マラソンなどの激しい運動で脱水気味のとき、大量の水分を摂取することで低Na血症となる「EAH」(exercise associated hyponatremia)という病態も知られています。体液量減少によりADHが分泌されている状態で、H2Oの再吸収が亢進することで生じます。

「えっ、自分にはそんな現象起こったことないよ」という人は、腎臓やほかの臓器に問題がないからです。腎機能が落ちている慢性腎臓病(CKD)の本質は「質の高い尿が作れなくなる病態」です。質の高い尿とは、必要な電解質を再吸収し、不要な電解質を排泄する働きです。CKDというと排泄障害をメインの病態ととらえる人がいますが、本質的な病態はこちらです。

腎機能が良ければ、Naの排泄をぐっと抑え、ほとんどNaを出さないことさえできるのです。しかし腎機能が低下していると、Naの排泄調整が難しかったりします。さらに言えば、利尿薬などを飲んでいると、人為的に腎臓の働きに修飾を加えているため、さまざまな問題が起きやすい状態です。

ほかにも、向精神薬のように中枢に作用する薬はADHを分泌させたり、ADHの感受性を高めたりしますし、SGLT2阻害薬は尿細管に作用します。RAA系薬剤やNSAIDsは腎臓血流に影響します。薬剤を服用していると、腎臓が正常に働けないことがあるのです。私たち内科医は、こうした患者さんの病態を理解・認識することが重要です。

水の再吸収にかかわるADHが、さまざまな状況で分泌されることもおさえておきましょう。たとえば炎症反応が高い場合や痛みが強い場合、ADHが分泌されます。体内のどこかの圧(頭蓋内、胸腔内、腹腔内、膀胱内など)が上がったときも、ADHの値は上昇します。生きている限り、ADHは分泌されるのです。

(話が逸れますが、脳死になるとADHが分泌されず、高Na血症になることがあります。ADHの分泌は原始的な仕組みと言って良いでしょう。原因が明らかでない高Na血症が予後不良と言われるのは、そのためです。)

繰り返しになりますが、臨床的に体液量減少を認める場合、「外液」の補充を選択するのが定石です。とくにADHを分泌しやすい状況にある患者さんであれば、漫然とした低張液の投与は避けるべきと心得ましょう。水をたくさん飲めという安易な指導も、意外と危険なことに注意が必要です。

【まとめ】まずは、今日オーダーした輸液の意図を振り返ろう

今回は、とくに研修医の先生方に知ってほしい、輸液管理の基本的なポイントをお話ししました。

実際、私が臨床で低張液の投与を必要と感じる場面はほとんどありません。思い当たるのは、尿崩症で高Na血症気味のケース、post-obstructive diuresisという病態(腎後性腎不全解除後に尿崩症のように大量の低張尿が出る)で低張液が出ているケースくらいです。

「安定している患者さんには...」と思う人もいるかもしれませんが、そもそも安定している患者さんに、輸液は必要でしょうか?

生理食塩水500 mLを入れると、血管内にどれだけ残るか? 3号液を500 mL入れるとどれだけ残るか?...と、具体的に考えてみてください。私が監修したPDF資料『輸液管理でおさえておきたい、ベッドサイドで"使える!"考え方』でも解説しています。

もちろん、臨床では輸液(補液)だけで解決しないこともたくさんあります。

- 適切な補液をしても血圧を維持できず、カテコラミンなどの血管作動薬を使うケース

- 予定より尿量が出ずうっ血したため、利尿薬を併用するケース

- 利尿薬を併用しても十分な尿量を確保できず、血液透析のプランを用意するケース

こうしたケースを、実臨床を通して学んでいくことが重要です。そのための一歩として、まずは「今日オーダーした低張液は、どんな意図なのか?」を考えてみましょう。