人生はよく「旅」にたとえられますが、疾患を発症し、診断・治療を受け、その疾患とともに生活していくという"道のり"もまた「旅」と言えます。患者さんの視点でその道のりを1枚の"地図"(マップ)として可視化し、診療やケアの質向上を目指すアプローチとして近年注目されているのが「ペイシェントジャーニー」です。

この記事ではペイシェントジャーニーの概念とエビデンスに基づき、医師が患者さんの経験全体を理解し臨床に活かすための視点を解説します。

執筆者:三田 大介

ペイシェントジャーニーとは

ペイシェントジャーニー(patient journey)とは、直訳すると"患者の旅"という意味です。学術的な一つの定義はありませんが、患者安全に関する文献では以下の定義が掲載されています。

【Carayon and Woldridgeによる定義】

"patient journey as the spatio-temporal distribution of patients' interactions with multiple care settings over time"*1,2

―ペイシェントジャーニーとは、患者が時間の経過と共に、多様な医療・介護の現場と関わる軌跡を、時間と空間の広がりの中に捉えたものである。

つまりペイシェントジャーニーは、病気を患者さんの視点からとらえ、検査・治療・ケアを通して「いつ、どこで、どのような体験をし、どのように感じたか」を一つのまとまりにして把握する取り組みを指すと言えます。

ペイシェントジャーニーの考え方は、マーケティング分野の「カスタマージャーニー」に由来します。顧客が商品を認知してから購入・利用し、その経験を共有する一連のプロセスを「旅」にたとえたものです。

ペイシェントジャーニーも単なる概念にとどまらず、病気を「認知」し、治療・ケアのために医療サービスを「利用」し、その経験を蓄積して共有するための手法として活用することができます。

Pascale Carayon,Abigail Wooldridge:Improving Patient Safety in the Patient Journey: Contributions from Human Factors Engineering.Women in Industrial and Systems Engineering:275-299,2020(*1)

Elena Beleffi,et al.:Chapter 10 The Patient Journey.Textbook of Patient Safety and Clinical Risk Management.Springer,2021(*2)

細田満和子:「新しい自分」を見つける「患者の旅路」.Jpn J Rehabil Med 57:898-903,2020

ペイシェントジャーニーを作成する8つの意味

そもそも、患者さんの軌跡を「旅」として捉える必要性は何でしょうか。

ペイシェントジャーニーを作成する理由を分析したレビュー論文*3では、以下8つの要素を紹介しています。

- Inform health service redesign/improvement(医療サービスの再設計と改善に生かすため)

- Develop a deeper understanding of a person's entire journey through the health system(s)(医療システムの中での患者さんの道のりへの理解を深めるため)

- Identify delays in diagnosis/treatment(診断や治療における遅れを特定するため)

- Identify gaps in care and unmet needs(ケアにおけるギャップや満たされていないニーズを明らかにするため)

- Evaluate continuity of care across health services and regions(医療サービスと地域全体でのケアの継続性を評価するため)

- Understand and evaluate the comprehensiveness of care(ケアの網羅性を理解し、評価するため)

- Understand how people are navigating through health systems(患者さんが医療制度をどのように利用しているかを理解するため)

- Compare patient experiences with practice guidelines and standards of care(患者さんの体験を診療ガイドラインや標準治療と比較検討するため)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10099758/#jan15479-sec-0015(2025年9月18日閲覧)

医療サービスの中で患者さんが受ける経験は「ペイシェントエクスペリエンス」(PX:patient experience)とも呼ばれ、医療の質を構成する重要な要素とされています。さまざまな疾患や集団において、患者さんの体験と臨床効果・患者安全に正の相関があることが報告されています。

また、「患者中心の医療」が求められる現代において、個々の患者さんの体験を可視化するペイシェントジャーニーは、患者ケアそのものへの理解を深めつつ、地域や医療システムに目を向けることにもなります。社会全体の医療の質の向上にも貢献できる、有用な手法なのです。

Ellen L Davies,et al.:Reporting and conducting patient journey mapping research in healthcare: A scoping review.J Adv Nurs 79(1):83-100,2020(*3)

PXとは?|日本ペイシェント・エクスペリエンス研究会

Patrick Oben:Understanding the Patient Experience: A Conceptual Framework.J Patient Exp 7(6):906-910,2020

Cathal Doyle,et al.:A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness.BMJ Open 3:e001570,2013

▼患者安全・医療安全に関する記事はこちら

医療現場のコミュニケーションは何のため? ~システムで医療安全を守る~

「医療安全管理者」とは?病院運営に欠かせない業務内容と役割、資格要件を解説【医師向け】

ペイシェントジャーニーの作り方

それでは、ペイシェントジャーニーがどのような要素で構成されるのか、医療とのかかわりや流れを含め、作り方を見ていきましょう。具体的にはさまざまな手法が報告されているため、あくまで一例として紹介します。

ペイシェントジャーニーにおける医療との接点

まずは、ペイシェントジャーニーで考慮すべき要素について見ていきましょう。医療システムとのかかわりという視点でペイシェントジャーニーをとらえている報告があり、そこでは以下の6つの段階(ステージ)をペイシェントジャーニーの典型的な構成要素と述べています*4。

- きっかけ・認知(trigger event/awareness)

- 連絡(help)

- ケア(care)

- 治療(treatment)

- 行動・ライフスタイルの変化(behavioral/lifestyle change)

- 継続的なケア・健康の増進(ongoing care/proactive health)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7553852/(2025年9月18日閲覧)

ペイシェントジャーニーは、患者さんが医療の必要性を感じる「認知」、あるいは医療を提供する人について知る「認知」から始まります。それらが自身のニーズを満たせるかどうかをふまえて、医療機関へ連絡(電話やメール、直接来院など)をします。

診察を経て、ケアや治療を受けた後あるいは受けている間は、自身のライフスタイルなどを変えることで、治療により深く参画していきます。

そして長期的な健康を目指すために、患者さんは自ら健康管理を行います。一方、医療システム側は患者さんとのかかわりが途切れないよう工夫しながら、良好な関係を維持していきます。

ペイシェントジャーニーの可視化

このようなペイシェントジャーニーを"地図"として可視化するには、上記の流れをふまえた「タッチポイント」(患者さんと医療システムの間に生じるやり取り)を、「タイムライン」(時間軸)として記載していきます。

医療システムそのもの、もしくは医療以外の要素や患者さん側の障壁(費用・仕事など)も考慮し、作成していきます*4。

可視化する行程はさまざま提唱されていますが、以下の要点で図解している論文もあり、医学研究と似た流れであることがわかります。

| 1.問題の定義 | 臨床現場または研究における問題点やギャップを定義する。 |

|---|---|

| 2.協力者への相談 | 患者さんに対して重要な役割を果たす協力者・支援者に相談する。 |

| 3.目的の設定 | リサーチクエスチョン(研究課題)やプロジェクトの目的を設定する。 |

| 4.マッピングの種類の設定 | 目的に合った、適切なマッピングの種類を選択する。 |

| 5.データ収集・分析 | 参加者を募集し、データを収集・分析する。 |

| 6.報告・実行 | 結果を報告・普及させ、その結果に基づいて行動を起こす。 |

Ratna Devi,et al. :A Narrative Review of the Patient Journey Through the Lens of Non-communicable Diseases in Low- and Middle-Income Countries.Adv Ther 37(12):4808-483,2020(*4)

Lemma N Bulto,et al.:Patient journey mapping: emerging methods for understanding and improving patient experiences of health systems and services.European Journal of Cardiovascular Nursing 23(4)429-433,2024(*5)

【疾患別】ペイシェントジャーニーの具体例

ペイシェントジャーニーの概要をおさえたところで、疾患別の活用法や具体例を見てみましょう。ペイシェントジャーニーは一つの「考え方」「手法」であり、質的研究も数多く実施されています。ここでは「がん領域」「認知症」「脳卒中」の例を紹介します。

がん領域

がんは発症臓器や病態・病期、さらには治療法などにより、患者さんの状態が人によって異なるため、診断・検査・治療の流れが複雑です。死亡率も高いことから、患者さんとご家族は身体的苦痛だけでなく、生活・仕事面での支障といった社会的苦痛、さまざまな不安などの精神的苦痛に悩むことになります。

臨床研究の在り方や緩和ケアなど、ほかの領域とは異なる考え方の診療が必要な部分もあります。

がん患者さんをとりまく複雑な情報を紐解く上で、ペイシェントジャーニーは強力な手法になります。

たとえば頭頸部癌に対する韓国の研究では、患者さんや医療従事者へのインタビューをもとに、詳細なペイシェントジャーニーマップを作成しています。ペイシェントジャーニーの手法を通して、患者さんの体験(ペイシェントエクスペリエンス)を妨げている障壁や、現実的な改善策を見出すことができました*6。

ほかにも、ペイシェントジャーニーを使って臨床研究という「経験」に焦点を当てた研究*7や、ポジティブな体験を分析した研究*8などもあります。

Yoori Koo,et al.:Patient Experience Factors and Implications for Improvement Based on the Treatment Journey of Patients with Head and Neck Cancer.Cancers (Basel) 15(8):2265,2023(*6)

Mariam Chichua,et al.:The journey of patients in cancer clinical trials: A qualitative meta-synthesis on experiences and perspectives.Patient Education and Counseling 130:108469,2025(*7)

Margaret I Fitch,et al.:Positive Cancer Experiences: Perspectives From Cancer Survivors.J Patient Exp 7(6):1501-1508,2020(*8)

認知症

認知症は日本における要介護の原因として最も多い疾患です。

介護は患者さん本人だけでなく、家族などの介護者にとっても大きな課題です。介護と仕事の両立に悩んだり、介護による負担で健康状態を悪くしたりと、さまざまな影響が起こり得ます。

一部を除き、現代の医学で"治せない"疾患ですので、患者さんのケアに取り組む上で、ご本人や家族が何を感じているかを知ることは非常に重要です。

認知症の診断から治療の過程について、ペイシェントジャーニーを用いて患者さんとその主介護者にインタビューを行った研究*9では、介護者のニーズは「知識」「心理的サポート」「社会的なつながり」に分類ができ、それらが相互に関与し合っていることを明らかにしました。

また、これらのニーズは時間の経過とともに変動し、とくに「診断を受けるとき」「在宅介護が必要になったとき」「施設介護へ移行しようとするとき」に高まることが明らかになりました。質的な研究から、全体の傾向として「いつ、どのようなニーズが生じるのか」を明らかにした論文と言えます。

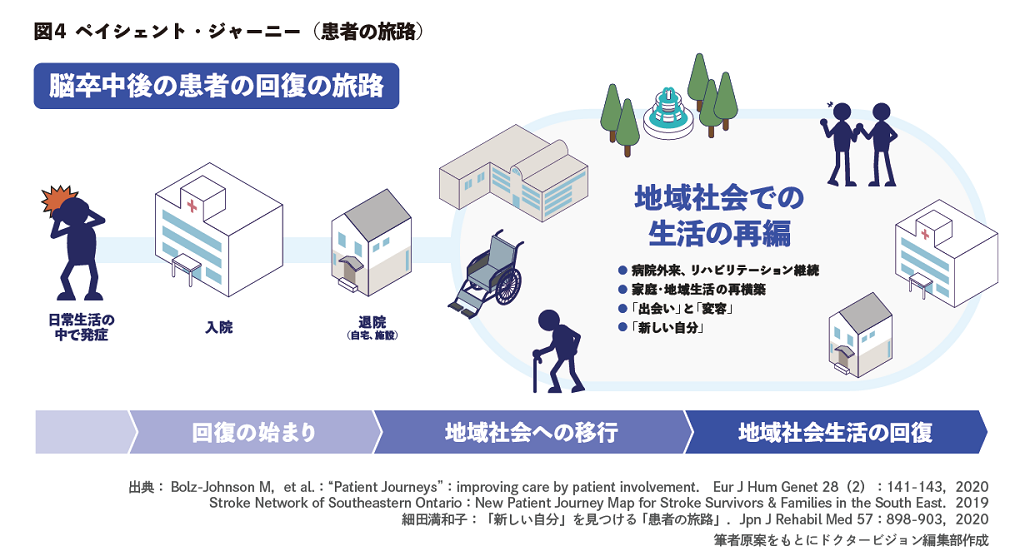

脳卒中

脳卒中は突然発症することが多いため、患者さんやご家族の生活を一変させます。また、しばしば片麻痺や高次脳機能障害、嚥下障害など、重篤な後遺症を残します。

そのため医療とのかかわりも、急性期から回復期リハビリテーション、退院後の生活期まで、長く継続します。患者さんが地域社会で生活を再編できるまで、切れ目のない包括的な支援が必要です。

アメリカ疾病管理予防センター(CDC)が公開している「ポール・ガバーデル急性期脳卒中国家プログラム」(Paul Coverdell National Acute Stroke Registry Program)でも、発症前の生活、発症・急性期加療、リハビリテーション、地域でのフォローアップまで、ペイシェントジャーニーを図で提示しています*10。脳卒中という疾患に対して連続する医療の流れが重要であることを示していると言えるでしょう。

ほかにも、カナダの南東オンタリオ脳卒中ネットワーク、イギリスの国営医療サービス(NHS)などでも、ペイシェントジャーニーを意識した取り組みが見られます。

About the Coverdell Program |Centers for Disease Control and Prevention(CDC)(*10)

Survivor Stories |Stroke Network of Southeastern Ontario

Patient experience|Royal Devon University Healthcare NHS Foundation Trust

ペイシェントジャーニーを臨床に活かすには

現代の日本での医療は、診療科ごとに領域が細分化されると同時に、1人の患者さんに対して多くの専門職がかかわる「多職種連携」が重視されています。1つの医療機関で完結できないケースも少なくないため、高次医療機関またはかかりつけ医、後方支援病院との連携や、医療機関以外の介護サービス・行政などとの連携も欠かせません。

こうした中で各々が持つ情報は、時間的にも視点的にも、断片的になりやすいと言えます。ペイシェントジャーニーは、患者さんの経験を共有する"共通言語"として役立つ考え方となるでしょう。

ある疾患に関する医療行為、感情・体験を1つの冊子にまとめるなどすれば、効率的な情報収集ができるだけでなく、これまで見過ごされてきた課題の抽出など、今後のケアに活かせる資料となるでしょう。複数の患者さんの情報から何らかの傾向を捉えることができれば、病院や地域におけるケアの改善なども考えることができるかもしれません。

チーム医療で医師が大切にすべきこととは。各職種の役割や多職種連携のメリットを解説

病診連携とは?地域連携との関連、取り組みの実例や今後の展望【現役医師解説】

「地域医療構想」とは?概要や策定経緯、2040年に向けた新たな取り組みを解説

まとめ

多疾患併存の増加や複雑化する医療システム、多様化する社会背景などにより、「患者さんを理解する」ことは決して容易ではありません。その中でペイシェントジャーニーという概念・手法は、患者さんの視点から体験・感情を可視化することができ、私たち医療者の手助けとなります。病院の取り組みや医療システムへの寄与など、発展的に貢献できる可能性もあるため、ぜひとも概要を把握しておきたい手法と言えるでしょう。

実際に取り入れるのはなかなか難しいかもしれませんが、診療に困る場面や、今後に活かしたい症例を診た際などに取り入れてみると良いのではないでしょうか。