「もっと患者さまとじっくり向き合いたい」

「激務から解放されて家族との時間を大切にしたい」

毎日時間に追われ、業務に忙殺されている先生の中には、こうした悩みを抱いた経験があるかもしれません。

在宅医療は患者さまの住み慣れた環境で医療を提供する魅力的な仕事です。一方で、病院勤務とは大きく異なる働き方であるため、求められるスキルが異なります。

本記事では、「病院勤務と在宅医療の違い」や「医師が在宅医療への転職で成功するためのポイント」について解説します。実際に採用担当者や転職した先生たちの生の声を聞いている弊社のコンサルタントからの話も含めながら「転職して失敗したと感じる瞬間」や「成功している医師に共通するスキル」も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

病院勤務と在宅医療の違いとは?

そもそも在宅医療とは、通院が困難な患者様の自宅や入居施設などを訪問し、診察や治療、健康管理等を行うことです。まずは病院勤務と在宅医療の具体的な違いについて、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

- 医療を提供する場所

- 医師の役割

- 働き方・勤務時間

- 患者さまとの関わり方

- 求められるスキル・能力

- 給与と待遇

医療を提供する場所

在宅医療では患者さまの自宅や施設で診療を行うため、病院とは全く異なる環境での医療提供となります。限られた医療機器や設備の中で適切な診断・治療を行う必要があり、病院のように充実した医療機器を使用できない状況も多いです。

一方で、患者さまの生活環境を直接確認できる点は、在宅医療の大きな特徴です。住環境や家族構成、日常生活の様子を把握することで、より個別性の高い医療を提供できます。ただし、衛生管理や感染対策については病院以上に細心の注意が必要とされるでしょう。中には訪問先の衛生環境が良くないこともあるため、処置の場所や器具の扱いを工夫するなど、柔軟な対応が求められます。

医師の役割

病院勤務では専門分野に特化した診療が中心ですが、在宅医療では総合診療医として幅広い知識と対応力が求められます。内科疾患から外科的処置、精神的ケアまで、多様なニーズに応える「ジェネラリスト」であることが重要です。

さらに、病院では「治すこと」がゴールになりがちですが、在宅医療では治らない症状に対して「最期をどう迎えるか」に寄り添うことが求められます。看取りの観点から、あえて「何もしない」という選択肢を取る場面もあります。

医療面にとどまらず、介護保険制度の活用支援や家族への指導、地域資源との連携調整など、包括的な役割を担うのも在宅医療ならではの特徴です。

働き方・勤務時間

在宅医療では訪問スケジュールに基づいた比較的規則正しい勤務が可能とされる一方で、24時間365日のオンコール体制が求められる場合も多くあります。病院勤務のオンコールが院内のチーム体制や設備を前提とするのに対し、在宅医療では医師が単独で患者さまの自宅へ赴き、限られた医療資源の中で急変や緊急往診に対応する必要があります。そのため、病院勤務とは異なる働き方が生じやすいのが特徴です。

また、在宅医療は移動時間が勤務時間に大きく影響します。効率的な診療スケジュールの確保が難しく、限られた医師数で多くの患者さまをカバーする必要が生じます。特に医師数が少ない診療所では、24時間体制で在宅医療を提供することが難しい状況にも陥っています。

患者さまとの関わり方

在宅医療では、患者さまとより深い信頼関係を築ける可能性が高いと言われています。定期的な訪問を通じて生活に寄り添い、長期的な関係を築いていくからです。

さらに、患者さまだけでなくご家族との関わりも欠かせません。在宅療養ではご家族が日常的な介護や体調の観察を担うため、医師が信頼関係を築くことで病状変化に早く気づきやすくなり、ケアの質が高まります。ご家族の心理的・身体的な負担を和らげることにもつながり、結果として患者さまが安心して自宅で療養できる環境を支えることができます。

また、在宅医療は患者さまのプライベート空間で行う診療であるため、細やかな配慮と高いコミュニケーション能力が求められます。たとえば、100歳を迎えた患者さまが「最期は自宅で過ごしたい」と望む場合、その気持ちに寄り添えるかどうかが重要です。病気や症状だけでなく、人格や性格、家族との関わりまで深く理解していく必要があります。

病院以上に生死に直面する場面も少なくなく、精神的な疲労が積み重なりやすい点には注意が必要です。

求められるスキル・能力

在宅医療では、幅広い疾患に対する総合的な診療能力が重要視される傾向にあります。対象となるのは、たとえば次のような患者さまです。

- 悪性腫瘍(ターミナル期)

- 脳梗塞や脳出血などの脳血管障害後遺症

- アルツハイマー型認知症やその他の認知症

- 神経難病

- 運動系疾患や関節リウマチ

- 慢性心不全・慢性呼吸不全・慢性腎不全

- 合併症を伴った糖尿病

- 褥瘡

- 老衰 など

こうした患者さまに対して、十分な検査や治療が行えない環境下でも適切に診断・処置を行う力が求められます。緊急時の判断力や、限られた医療資源を最大限に活かす対応力も重要です。

一方で、在宅医療では特定の専門知識が役立つ場面も多くあります。たとえば癌の疼痛コントロールや神経難病の管理などです。そのため、在宅医療の医師には「広く総合的に対応できる力」と「特定領域での深い専門知識」の両立が求められるのです。

こうした負担は決して軽くありませんが、自分の適性や志向を理解し、受け止められるかどうかが成功の鍵となります。

給与と待遇

在宅医療クリニックでは、病院勤務と比較して高い年収を提示される場合も多い傾向があります。診療報酬制度上、在宅医療には比較的高い点数が設定されているためです。そのため、効率的な診療体制を構築できれば、年収の向上も期待できるでしょう。

ただし、医療機関の経営状況や勤務形態によって、給与水準には差があります。中には、オンコール手当や訪問件数に応じたインセンティブ制度を設けている医療機関もあるため、働き方や負担に見合った報酬が得られるかどうかを確認することが大切です。

在宅医療への転職で得られるメリット

在宅医療に転職することで、病院勤務では得にくい魅力や利点があります。ここでは、在宅医療への転職で得られやすい代表的なメリットを3つご紹介します。

- 比較的高年収である

- やりがいを持って働ける

- ワーク・ライフ・バランスを見直す動きが広まっている

比較的高年収である

在宅医療分野では、病院勤務より高い年収を提示する医療機関が増えている傾向にあります。高齢化社会の進展により、在宅医療のニーズが急速に拡大しているためです。特に、医師不足が深刻化している地域では、給与が高い条件の求人が見られます。

医師の転職支援サービス「ドクタービジョン」では、年収2,000万円以上を提示する求人も複数掲載されています。

【参考】在宅医療の求人例(オンコールなし)

- 首都圏のクリニック:週4~5日勤務・年収1,600万~2,200万円

- 地方のクリニック:週3.5~5日・年収1,800万~3,000万円

診療報酬制度においても在宅医療は手厚く評価されており、訪問件数や緊急対応に応じた報酬が設定されています。そのため、効率的な診療体制を構築できれば、高い収益性を実現できる可能性があります。

やりがいを持って働ける

患者さまの生活に直接寄り添う在宅医療では、病院では得られない深い満足感を感じられる可能性が高いです。患者さまやご家族から、「先生のおかげで最期まで自宅で過ごせました」といった感謝の言葉をいただける機会が多く、医師としての原点を再確認できるかもしれません。

在宅医療では病院のように主治医が交代することが基本的にはなく、診断から日常のケア、そして看取りまで関わることができる点は、他の医療現場にはないやりがいと言えるでしょう。患者さまの人生や価値観に寄り添う働き方は、大きな充実感をもたらすのではないでしょうか。

また、地域医療への貢献という社会的意義も大きな魅力です。高齢化が進む地域において、在宅医療は不可欠な医療サービスであり、社会的使命を強く実感できる場とも言えます。

【実際に在宅医療の最前線で活躍する医師の声】

- 病院では患者さまとの時間が短いが、在宅ではご家族や関係する介護者と密に関わることで「寄り添う医療」にやりがいを感じる

- 地域連携は必須であり、関わりは非常に多い。ケアマネ、訪問看護、地域のかかりつけ医師などの患者さまを取り囲む人々とやり取りをし、地域に必要とされる医療・医師であり続ける事に魅力を感じる

ワーク・ライフ・バランスを見直す動きが広まっている

病院勤務と比較して、在宅医療は比較的規則正しい勤務スケジュールを確保できる傾向にあります。予定された訪問診療が中心となるため時間管理がしやすく、プライベートとの両立を図りやすいでしょう。

【典型的な一日の流れのイメージ】

- 午前:数件の訪問診療を行う

- 昼休憩:クリニックに戻って休憩や事務処理

- 午後:再び訪問診療を実施

- 夕方:カルテ記録やスタッフとの情報共有を行い、業務終了

一方で、病院勤務と同様に急変対応や夜間呼び出しが発生する場合もありますが、近年では以下のような柔軟な勤務形態を選べるクリニックも増加しています。

- 時短勤務(午前のみ・午後のみ)

- 週3日の非常勤勤務

- フルタイム勤務+オンコール対応なし

こうした環境の整備により、在宅医療は 「しっかりフルタイムで働きたい医師」 にとっても、「ワーク・ライフ・バランスを優先したい医師」 にとっても、多様な選択肢を実現しやすい環境と言えるでしょう。

なお、より具体的なスケジュール例は記事後半でも紹介していますので、ぜひそちらもご参考になさってください。

医師が在宅医療への転職で感じやすいデメリット

在宅医療が注目されている背景で、実際に転職して「失敗してしまった」と感じている先生もいます。ドクタービジョンのコンサルタントが実際にヒアリングしたところ、失敗の要因として次のようなものが挙げられました。

- 孤独感に苛まれる働き方

- 24時間365日体制のオンコール負担

- 病院とは違う想定外の急変対応

- 多職種連携の難しさと人間関係

孤独感に苛まれる働き方

在宅医療では1人で患者さまを訪問することもあり、同僚医師との相談機会が限られる環境となりがちです。診断や治療方針の決定を1人で行わなければならない責任の重さを感じる先生も多いとされています。

場合によっては医療スタッフとのコミュニケーションが電話やメールが中心となることもあり、直接的な連携が取りにくい状況が生じる可能性があります。特に経験の浅い先生にとっては、適切な判断ができているか不安を感じる場面があるかもしれません。

24時間365日体制のオンコール負担

在宅医療では患者さまの急変に備えて常時連絡が取れる体制が求められるため、休日や夜間でも緊急往診の可能性があります。精神的な負担は想像以上に大きく、真の意味での休息を取ることが困難な状況が続く場合もあるようです。

また、在宅医療は仮に複数医師での当番制を採用している医療機関でも、担当患者の状況を最も把握している医師が対応するといったケースもあるようです。そのため、特定の医師に負担が集中しやすい傾向があると言われています。

ただし近年は、医師や看護師の間で情報共有を強化し、オンコール対応を分担する仕組みを導入する医療機関も増えてきており、負担軽減に向けた取り組みが広がりつつあります。

病院とは違う想定外の急変対応

在宅環境では十分な医療機器や薬剤が揃っていないため、病院レベルの救急対応が困難な場合が多くあります。「処置を行うスペースが限られる」「室温管理が十分にできない」など、相手の生活圏に入るからこその制約も生じます。中には緊急対応の際に家財を傷つけてしまい、苦情につながった事例もあるようです。

急変時には家族の動揺や混乱への対応といった、医療面だけでなく心理的サポートも必要になります。こうした点から、1人ですべてを判断し対応しなければならないプレッシャーを感じる先生も少なくないようです。

在宅医療ならではの状況を前提に、予期せぬ場面も含めて幅広く想定・対応する力が求められるでしょう。

多職種連携の難しさと人間関係

在宅医療では、訪問看護師やケアマネジャー、薬剤師、リハビリスタッフなど多くの職種との連携が不可欠です。しかし、それぞれ異なる事業所に所属しているため、情報共有や方針統一が困難な場合があります。

特に、職種間での役割分担や責任の所在が曖昧になりやすく、トラブルが生じた際の対応に苦慮するかもしれない点には注意が必要です。こうした点から経験年数や専門知識に差がある多職種チームでは、医師がリーダーシップを発揮する場面も多く、調整役としての負担を感じる先生もいます。

在宅医療で成功している医師の「スキル面」での特徴

在宅医療で成功している医師には、共通するスキルがあります。病院のように専門医がすぐ近くにいない環境だからこそ、幅広さと柔軟さが求められるのが特徴です。ここでは、在宅医療で信頼を得ている医師に多いスキルを解説します。

ジェネラリストである

在宅医療では、内科、外科、精神科、皮膚科など多岐にわたる診療が求められます。病院のように専門医がすぐ隣にいるわけではないため、幅広く対応できる「ジェネラリスト」としてのスキルが成功のカギとなります。

専門性を持ちながらも学ぶ意欲がある

癌の疼痛コントロールや神経難病など、特定の専門領域の知識が役立つ場面も多くあります。しかしそれだけに固執せず、新しい疾患や対処法に触れる中で学び続けられる柔軟さを持つ人ほど成長しやすいのが特徴です。

緊急時の判断力と対応力がある

在宅医療の現場では使用できる薬剤や器具も限られているため、そのような制約の中で急変した患者さまに対して何を優先すべきかを瞬時に見極め、適切な処置を行う力が欠かせません。

例えば、呼吸苦が強い場合に酸素投与で乗り切れるのか、鎮静を選択すべきか、あるいは搬送を判断するのか、選択肢は常に複数あります。その場で迷わず決断し、行動に移せる能力は在宅医療の要と言えるでしょう。

高いコミュニケーション能力がある

在宅医療は一人で完結する医療ではなく、チーム全体で支える仕組みであるため、訪問看護師、薬剤師、ケアマネジャーなど多職種と連携し、円滑なやり取りを行えるコミュニケーション能力が求められます。

また、患者さまやご家族との対話においてもその力は欠かせません。診療方針や病状をわかりやすく説明するだけでなく、不安や疑問に丁寧に耳を傾ける姿勢が信頼関係の基盤となります。時にはご家族の意見が食い違ったり、介護負担から感情的になったりする場面もありますが、冷静に調整しながら合意形成を図る力が重要です。

観察力がある

病状だけでなく住環境やご家族の様子から小さな変化を見抜ける観察力も、在宅医療ならではの重要なスキルです。診療室では気づけない「患者さまの表情が以前より乏しい」「以前より室内が乱れている」などの変化が、体調不良や介護疲れのサインであることもあります。

こうした生活の中に潜む兆候を察知できるかどうかで、病状の悪化を早めに防げるか、患者さまが安心して暮らし続けられるかが大きく変わります。医療行為そのもの以上に、生活と医療の接点を見極められる力が、在宅医療においては治療の質を左右すると言えるでしょう。

在宅医療で成功している医師の「人柄面」での特徴

スキルだけでなく、人柄も在宅医療での成功を左右する大切な要素です。患者さまやご家族と深く関わるからこそ、人として信頼される姿勢や価値観が問われます。ここでは、在宅医療の現場で特に評価される人柄の特徴を紹介します。

「治療して終わり」ではない人

病院では「治療までが責務」となりがちですが、在宅医療は病気を治すこと以上に「どのように日常を過ごすか」「最期をどう迎えるか」という患者さまの人生に寄り添う役割があります。「これは自分の仕事ではない」と切り離さず、治療後の生活や看取りまで想いを馳せられる先生ほど信頼を集めやすいのです。

誠実で包容力がある人

高齢の患者さまは、病気だけでなく生活の悩みや家族に言えない不安を医師に打ち明けることもあります。そんなときに相手の目を見て誠実に耳を傾け、時にご家族の混乱や介護疲れをも受け止める包容力は、在宅医療の現場に求められる人柄です。

クリニックの理念や考え方に合うかで判断できる人

給与や条件だけで職場を選ぶのではなく、クリニックの理念や方針が自分の考えと合うかどうかを吟味できる人は、長く活躍しやすい傾向にあります。在宅医療は医療機関ごとの方針が働き方に直結しやすいため、理念への共感がモチベーションの持続につながると言えるでしょう。

在宅医療で成功している医師の「働き方」での特徴

在宅医療は、基本的にスケジュールを立てて行う仕事のため、病院勤務よりも見通しを持ちやすい傾向にあります。在宅医療に転職した先生からは、以下のような声がありました。

- メリハリがしっかりしている

- 週4勤務など自分に合った働き方を選択できている

- 診療時間が調整しやすいので始終業がハッキリしている

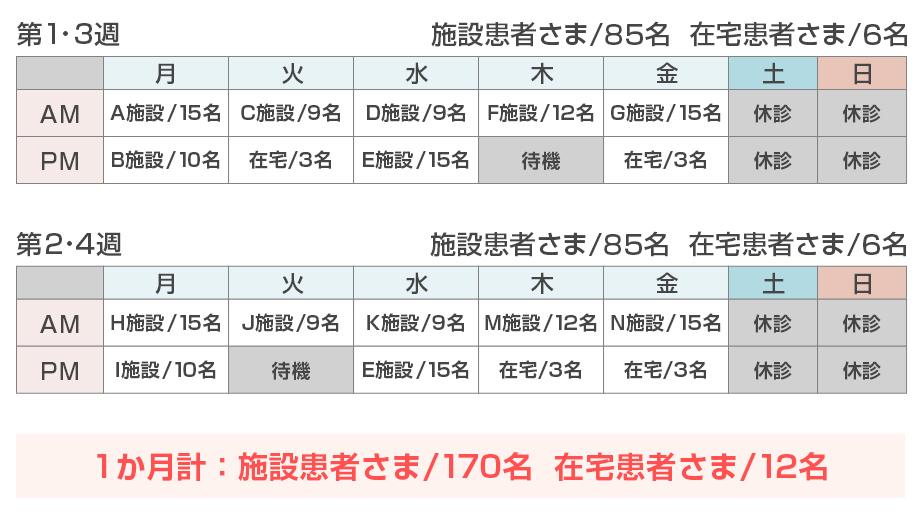

スケジュールが決まっていることで、プライベートな時間の確保をメリットに感じている先生が多いようです。では以下の例を参考に、具体的なスケジュールを見てみましょう。

1日のスケジュール例(モデルケース)

| 9:00 | 出勤 | スケジュール確認や訪問先から送られてきている情報をチェック |

| 9:30 | 訪問先へ出動 | 車中で前回のカルテを確認(運転はメディカルアシスタント) |

| 10:10~11:30 | 老人ホームで診療 | 入居者さま19名の診察 (施設の看護師、薬局の薬剤師が同席) |

| 12:10 | クリニック到着 | 昼食 |

| 13:50~16:30 | 個人宅で診療 | 3軒のお宅を訪問(定期薬の調整や処方を行う) |

| 16:45 | クリニック到着 | 残務を行う |

| 18:00 | 帰宅 | 家族や自分の時間に充てる |

上記のようにスケジュールが決まっている中で訪問するため、病院勤務よりも見通しを立てやすい傾向にあります。続いて、1週間のスケジュール例と診療人数の目安を見てみましょう。

https://www.doctor-vision.com/zaitaku/contents

在宅医療では、施設・個人宅共に隔週での訪問が基本です。つまり、最初の2週間のスケジュールが組めてしまえば、3週目以降は同じサイクルでスケジューリングしていくこととなります。

診療人数は医師やクリニックによって異なりますが、1か月で診る患者さま数は180名程度が一つの目安です。

ただし、実際の働き方はクリニックの方針や特徴が反映されやすいことから、転職を考える際には紹介会社などを活用して実態をよく確認し、自分に合う職場を見極めることがポイントです。

コンサルタントが思う在宅医療に転職するメリット・デメリット

では、実際に医療業界に知見のあるコンサルタントから見て、先生が在宅医療に転職するメリット・デメリットを紹介します。

在宅医療に転職するメリット

まず、在宅医療に転職するメリットは、以下の通りです。

- 何歳からでも始められる

- 在宅医療の需要が高まっている

- 経験しておくとキャリアにプラスになる

在宅医療は、かつてはスキルのない先生の終着地点と考えられていた傾向がありましたが、今は違います。人間力そのものが必要になるため、むしろ医師としてのスキルだけでなく総合的な能力が求められる仕事です。

また、年齢に関係なく始められる点も在宅医療のメリットで、専攻医を途中で止めた先生や定年退職した先生、30~40代でも人と関わりたいと考えている先生にとっても、転職するメリットがあります。特にクリニックの運営ノウハウを得るには、良い場所と言えます。

特に近年は高齢者が増えている背景もあり、在宅医療の需要が高まっています。今のうちに経験をしておくと先生のキャリアにとってもプラスになるでしょう。

在宅医療に転職するデメリット

一方で、在宅医療に転職するデメリットも存在します。

- 他職種間での情報共有が困難な場合がある

- 知識・技術を習得するコンテンツが整備されていない

在宅医療のみを提供しているクリニックの場合、他職種間での情報共有がスムーズにできない場合が考えられます。そのような状態にならないためにも、グループ内で完結する体制を整えている医療機関を選択するといった方法が必要になるでしょう。

また、在宅医療を提供している医療機関の中には、紙媒体や電話中心の連絡体制を取っているところもあるため、転職時に確認し、スムーズに仕事を始められるようにするのも大切なポイントです。

医師が在宅医療への転職で成功するための5つのポイント

ここからは、在宅医療への転職を検討している先生に意識して欲しいポイントを紹介します。以下の5つを念頭において、自分のスキルと照らし合わせながら在宅医療に活かせる部分を探していきましょう。

- 総合的な診療能力と柔軟な対応力を身につける

- コミュニケーション能力を身につける

- 地域医療の課題に積極的に取り組む

- チーム医療をリードする調整力を身につける

- ストレスをマネジメントする自己管理能力を磨く

総合的な診療能力と柔軟な対応力を身につける

在宅医療では内科、外科、皮膚科、精神科など幅広い領域の知識が求められるため、専門分野以外の疾患についても基本的な診療能力を習得しておく必要があります。限られた医療機器での診断技術や、緊急時の応急処置能力も重要なスキルと言えるでしょう。

また、予期しない状況への対応力も欠かせません。患者さまの急変や家族の混乱、医療機器の故障など、様々なトラブルに冷静に対処できる柔軟性と判断力を身につけておくことも重要です。

【具体的な対策】

- 在宅医療関連の勉強会・研修に参加して最新の症例を学ぶ

- 緊急時のシミュレーションを繰り返し行い、判断力を養う

コミュニケーション能力を身につける

患者さま・ご家族との信頼関係づくりや、多職種との連携に欠かせないのがコミュニケーション能力です。病気の説明だけでなく生活や介護の悩みにも耳を傾け、安心して相談してもらえる姿勢が求められます。

【具体的な対策】

- 専門用語を避け、誰でも理解できる言葉で説明する練習をする

- 相手の話を遮らず「傾聴」する意識を持つ

- 他職種の業務内容や役割を学び、尊重した関わりを心がける

- 会議やディスカッションの場で積極的に発言する

地域医療の課題に積極的に取り組む

在宅医療に携わる医師には、個々の患者さまの診療にとどまらず、地域全体の医療ニーズを理解し、課題解決に向けて動く姿勢が求められます。地域の医療・介護関係者との連携を深めたり、住民への啓発活動に参加したりすることも重要な役割です。地域包括ケアシステムの一員として関わることで、高齢者が安心して暮らし続けられる環境づくりに貢献できます。

【具体的な対策】

- 地域の在宅医療カンファレンスや勉強会に参加し、他職種と交流する

- 担当患者さまのケアマネジャーや訪問看護師と日常的に情報交換を行う

- 地域包括支援センターや訪問介護事業所の方と関係を築いておく

チーム医療をリードする調整力を身につける

多職種チームの中心的役割を担う医師には、各職種の専門性を理解し、適切な指示と調整を行う能力が求められています。情報共有の仕組み作りや、定期的なカンファレンスの運営なども重要な業務と言えるでしょう。

さらに、トラブルや意見の相違が生じた際の調整役としても、医師のリーダーシップが期待されています。冷静な判断と公平な視点で、チーム全体の向上を図る姿勢が成功につながります。

【具体的な対策】

- 病棟看護師やリハビリスタッフに積極的に声をかけ、専門性や考え方を理解する

- チームでの申し送りや連絡方法を見直し、わかりやすい伝え方を意識する

ストレスをマネジメントする自己管理能力を磨く

勤務先によっては24時間365日のオンコール体制や1人での判断責任など、在宅医療特有のストレスへの対処が必要な場合もあります。適切な休息の取り方や、ストレス発散方法を見つけておくことで長期的に在宅医療に携われるでしょう。

在宅医療は基本的にスケジュールの見通しは立てやすいのですが、イレギュラーが起こった場合は即時対応となるケースも多く、精神的負担がかかる可能性はゼロではありません。特に、普通の医療機関よりも生死に関わるのもあり、疲労感は高いとすら言えます。適度に発散する方法は、必須と言えるでしょう。

【具体的な対策】

- 仕事後に散歩や読書など、自分なりのリセット習慣を持つ

- 運動、趣味、同僚との雑談など、気軽に実行できる方法を確保しておく

- 疲れやイライラを感じたときに簡単にメモし、自分の傾向を把握する

医師の在宅医療への転職を成功に導くコンサルタントの役割

在宅医療への転職を考えている先生にオススメなのが、転職コンサルタントへの相談です。なぜオススメなのか、以下に沿って詳しく解説します。

- 医師一人ひとりに合わせた最適な道筋とプランを立ててくれる

- 求人情報だけではわからない生の情報も教えてくれる

- 面接対策から条件交渉までしてくれる

- 転職後も定期的にフォローしてくれる

医師一人ひとりに合わせた最適な道筋とプランを立ててくれる

転職コンサルタントは医師の経験や希望を詳しくヒアリングし、在宅医療分野での最適なキャリアパスを提案する存在です。専門分野や勤務経験を活かせる医療機関の選定から、必要なスキル習得のアドバイスまで、包括的なサポートに期待できます。

特に在宅医療は「何をするのかイメージがつかない」という先生も少なくありません。そうした場合でも、ドクタービジョンでは在宅医療のメリット・デメリットを理解したコンサルタントが、各クリニックの業務内容や1日のスケジュール例まで提示しながら、条件以外の観点からも提案します。さらに、将来的なキャリアプランまで幅広く提案できる点も大きな強みです。

一方で「訪問診療をやってみたい」と明確な希望を持っている先生に対しては、クリニックごとの特徴を提示しながらご紹介します。在宅医療分野では求人の実名公開を進めているため、院長の想いやクリニックの方針も含めてご紹介が可能です。エリアごとにコンサルタントを配置しているため、地域特性も踏まえたご提案ができ、先生が求める環境に近い働き方を一緒に検討します。

求人情報だけではわからない生の情報も教えてくれる

実際の勤務実態や職場の雰囲気、医師同士の関係性など、求人票には記載されていない重要な情報を提供してくれる場合があります。オンコール頻度や緊急往診の実際の件数、多職種連携の状況なども事前に把握できる場合があります。

特に時短勤務や週3日勤務といった働き方は、クリニックの方針や特長が出やすい部分であるため、内部の情報に詳しい紹介会社を活用し、転職先を吟味することをおすすめします。

また、医療機関の経営状況や将来性についても、業界への知識が豊富なコンサルタントならではの視点で評価してくれる点も期待できます。転職後の「こんなはずでは」を防ぐ上で非常に価値の高い情報と言えるでしょう。

ドクタービジョンでは北海道から九州まで拠点を展開しており、コンサルタントが実際に医療機関へと足を運びキャッチした情報を提供しております。

面接対策から条件交渉までしてくれる

コンサルタントを利用すると、在宅医療分野特有の面接ポイントや、アピールすべきスキル・経験についてのアドバイスも受けられます。提供しているサービス会社にもよりますが、模擬面接の実施や想定質問への回答準備といったこともサポートしてくれるようです。

また、calendar.jpg給与や勤務条件面の交渉も代行してくれるところも多く、先生が直接交渉しにくい内容についても適切に対応してくれる点は、コンサルタントを利用するメリットと言えます。契約書の内容確認や、労働条件の詳細についても専門的な視点でチェックしてくれるでしょう。

ドクタービジョンでは、これらに加えてコンサルタントが面接に同席してサポートしております。もし面接が上手くいかなかった場合でも丁寧にフォローいたしますので、安心して面接に臨んでいただけます。

転職後も定期的にフォローしてくれる

キャリアは転職成功がゴールではありません。実際に働き始めてからどのようにキャリアを築いていくのかが重要です。そのため、転職後も定期的にフォローしてくれるコンサルタントを選ぶことで、職場での悩みや問題が生じた際の相談窓口だけでなく、必要に応じて医療機関との調整もしてくれる可能性があります。

こうした点から、転職コンサルタントはキャリアアップのタイミングでの再相談や、追加の研修機会の紹介なども期待できるサービスと言えるでしょう。長期的なパートナーとして、医師のキャリア全体をサポートしてくれる存在として期待できます。

ドクタービジョンでは、入職後1ヶ月後、3ヶ月後、半年後に納得した働き方ができているかどうかを確認させていただいています。求人情報と条件や実態が異なった場合は、ご相談いただければしっかりとサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

医師の転職先として在宅医療を選ぶ際はコンサルタントに相談しよう

在宅医療への転職は、病院勤務とは大きく異なる働き方への挑戦となります。成功するためには十分な準備と適切な医療機関選びが欠かせないと言えるでしょう。専門的な知識と豊富な情報を持つ転職コンサルタントのサポートを受け、理想的なキャリアパスを築いていくことが1つの方法と言えます。

在宅医療は今後ますます重要性が増す分野であり、医師にとって大きなやりがいと成長機会を提供してくれる選択肢の1つです。慎重な検討と適切な準備を行い、充実した在宅医療でのキャリアを築いていただければ幸いです。

ドクタービジョンでは、在宅医療に熱心に取り組む全国の医療機関への紹介もしております。業界への豊富な知見を持っているコンサルタントがサポートいたしますので、在宅医療への興味がある先生は、ぜひお気軽にご相談ください。

1分で登録完了!コンサルタントへの転職相談

「転職について気になることがある」「周りの転職活動の動向を知りたい」など、

まずはお気軽に無料相談からお問い合わせください。