"医師不足"というキーワードがよく用いられますが、近年の医師の人数は増加傾向にあり、主に問題となっているのは「医師の偏在」です。この「偏在」を客観的に把握できるよう導入された指標が「医師偏在指標」です。

この記事では、医師偏在指標の概要や実際の数値のランキングを具体的に見ていきます。私たち医師のキャリア・進路に及ぼす影響についても考察しますので、ぜひ最後までご覧ください。

執筆者:Dr.SoS

医師偏在指標とは

医師偏在指標とは、全国の「医師の偏在」を可視化するため、地域ごとの医療需要と医師数を組み合わせて計算される指標です。数値が低いほど"医師が不足している"ことを意味します。

医師の性別・年代による労働時間の違いや、地域ごとの受療率を考慮して計算されるため、全国の医師偏在状況を比べる"ものさし"としての機能が期待されています。

医師不足と医師偏在の違い

これまで、巷では「医師不足」という言葉がよく使われてきました。内訳として、医師数の"絶対的不足"と、必要な場所・診療科に医師が足りないという"相対的不足"の2つに分けることができます。

"相対的不足"とは、医師の配置人数が特定の地域や診療科に偏ることによる不足を指します。これが「医師の偏在」と呼ばれる状態です。

絶対的不足については、医学部の定員増などに伴い、医師数は増加傾向にあります。具体的には2000年の約25.6万人から、2022年には約34.3万人*1と、3割以上増加しました。近年も医学部定員は2003〜2007年度の7,625人に対して2021年度は9,357人*2と2割以上増加しており、今後も当面、医師の絶対数が減ることは考えにくいでしょう。

人口1,000人あたりの医師数は、OECD平均3.6人に対して日本は2.5人*3,4とまだまだ少ないですが、医師の"絶対数不足"は徐々に改善していると言えます。

一方で、医師の相対数不足にあたる「医師偏在」の解消は、道半ばの状況です。2024年の厚生労働省の検討会(「新たな地域医療構想等に関する検討会」)でも、医師偏在対策について重点的に議論されました。国としても医師の偏在を問題視し、対策を急ぐ考えがあることが覗えます。

令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況|厚生労働省(*1)

令和4年版 厚生労働白書―社会保障を支える人材の確保|厚生労働省

└図表1-2-2 医学部入学定員と地域枠の年次推移(*2)

医療関連データの国際比較-OECD Health Statistics 2021およびOECDレポートより-|日本医師会総合政策研究機構(*3)図表で見る医療2021年版(Health at a Glance 2021)|OECD日本政府代表部(*4)

医師偏在指標の特徴

医師偏在を評価する指標として伝統的に用いられてきたのが、「人口10万人対医師数」です。

しかし、この指標だけでは医師偏在を十分に把握することができませんでした。たとえば、30代と80代の医師では労働時間や労働力が異なる可能性がありますが、人口10万人対医師数では、同じ「医師」としてカウントされます。また、同じ30代の医師であっても、専門医取得後に基幹病院で常勤勤務をしている医師と、子育てをしながらクリニックで数コマの外来を担当している医師では労働力が異なりますが、この違いを数値化することはできていませんでした。

また、各地域によって人口構成や医療需要が異なる点も、単純な人口10万人対医師数では考慮することができていませんでした。

そこで考え出されたのが、「医師偏在指標」です。2018年度に計算方法が決まり、その後導入されました。

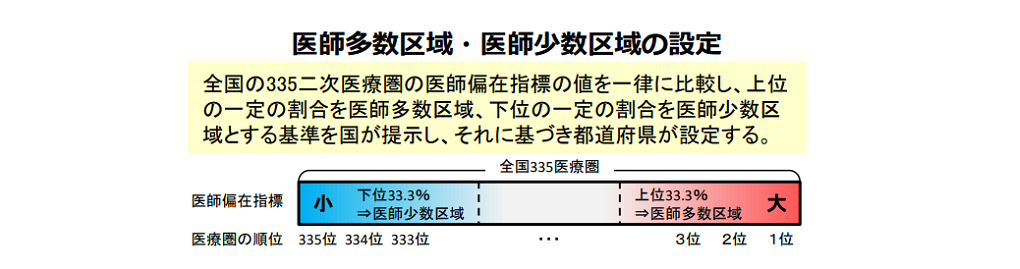

医師偏在指標は、医師の年代・性別による労働時間の違いや、地域ごとの受療率を考慮して計算されます。全国の地域ごとに算出することで、医師の偏在状況を比較する統一的な"ものさし"としての機能が期待されています。これにより「医師多数区域」「医師少数区域」を定義することもできます。

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001198911.pdf(2025年8月12日閲覧)

一方で、医師偏在指標は"相対的な指標"であり、他国との比較などには向かないことに注意が必要です。従来の「人口10万人対医師数」と使い分けることが重要でしょう。

【医師偏在指標で考慮すべき「5要素」】

- 医療需要(ニーズ)及び将来の人口・人口構成の変化

- 患者の流出入等

- へき地等の地理的条件

- 医師の性別・年齢分布

- 医師偏在の種別(区域、診療科、入院/外来)

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001198911.pdf(2025年8月12日閲覧)

医師偏在指標の計算式

それでは、医師偏在指標はどのように算出されるのか、具体的な計算式を見ていきましょう。

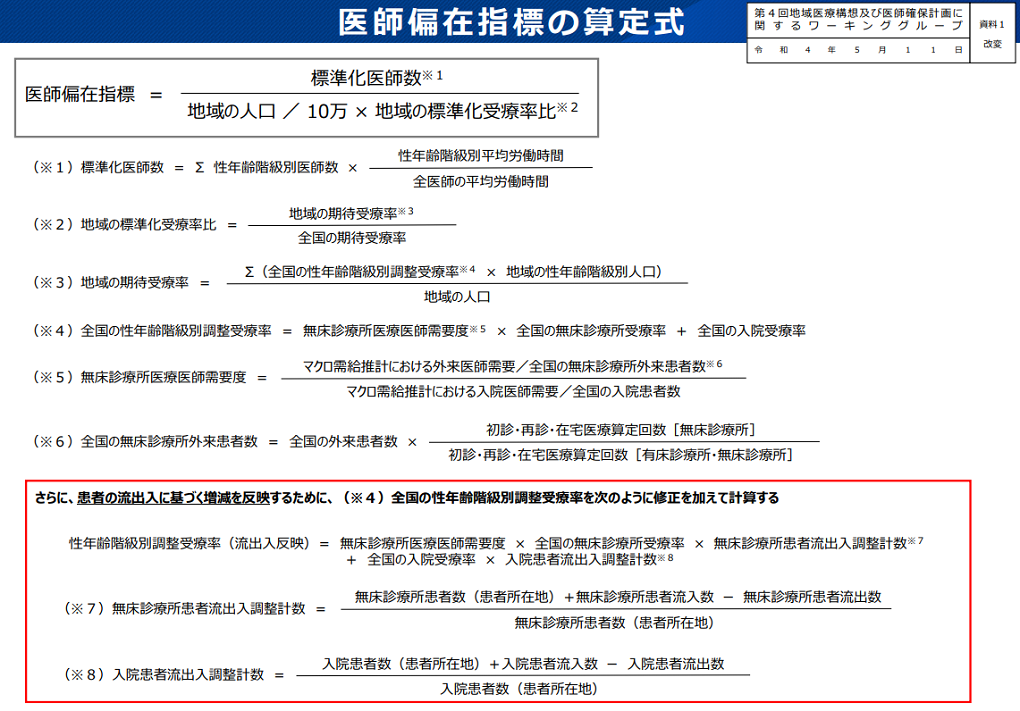

医師偏在指標の数値のベースとなるのは「標準化医師数」です。これを「地域の人口・地域の標準化受療率比」で割って、算出します。

| 医師偏在指標 = 標準化医師数 ÷[地域の人口 ÷( 10万 × 地域の標準化受療率比)] |

|---|

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001005808.pdf(2025年8月12日閲覧)

「標準化医師数」とは、医師を20歳代、30歳代、...60歳代、70歳以上に区分し、年代・性別ごとに平均労働時間で調節した数値です。年齢・性別による重み付けをすることで、単なる「医師数」よりも、マンパワーなども加味した"実態に近い数値"となると考えられます。

「地域の標準化受療率」は、各地域の性年齢階級別人口を元に計算されます。こちらも性別や年齢によって受療率が異なることをふまえた数値になっています。

医師偏在指標・計算式|厚生労働省

医師偏在指標ランキング【2024年1月版】

それでは、ここからの医師偏在指標の実際の数値と、地域ごとに比較したランキングを見ていきましょう。47都道府県ごと、335二次医療圏ごとに算出されています。

医師偏在指標ランキング(都道府県)

まずは、都道府県ごとのランキングです。医師偏在指標が高い、つまり「医師が相対的に多い」地域ほど、順位が高くなります。

トップ10・ワースト10は下記の地域です。

| 順位 | 都道府県 | 医師偏在指標 |

|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 353.9 |

| 2 | 京都府 | 326.7 |

| 3 | 福岡県 | 313.3 |

| 4 | 岡山県 | 299.6 |

| 5 | 沖縄県 | 292.1 |

| 6 | 徳島県 | 289.3 |

| 7 | 大阪府 | 288.6 |

| 8 | 長崎県 | 284.0 |

| 9 | 石川県 | 279.8 |

| 10 | 和歌山県 | 274.9 |

| ︙ | ||

| 38 | 千葉県 | 213.0 |

| 39 | 静岡県 | 211.8 |

| 40 | 山形県 | 200.2 |

| 41 | 秋田県 | 199.4 |

| 42 | 埼玉県 | 196.8 |

| 43 | 茨城県 | 193.6 |

| 44 | 福島県 | 190.5 |

| 45 | 新潟県 | 184.7 |

| 46 | 青森県 | 184.3 |

| 47 | 岩手県 | 182.5 |

https://www.mhlw.go.jp/content/001424491.xlsx(2025年8月12日閲覧)

医師偏在指標ランキング(二次医療圏)

続いて、二次医療圏ごとのランキングです。都道府県ごとのランキングと同様に設定されており、こちらもトップ10・ワースト10を見てみましょう。

| 順位 | 都道府県 | 二次医療圏 | 医師偏在指標 |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 区中央部 | 789.8 |

| 2 | 東京都 | 区西部 | 569.1 |

| 3 | 東京都 | 区西南部 | 413.7 |

| 4 | 福岡県 | 久留米 | 407.8 |

| 5 | 京都府 | 京都・乙訓 | 401.4 |

| 6 | 福岡県 | 福岡・糸島 | 399.0 |

| 7 | 島根県 | 出雲 | 393.2 |

| 8 | 東京都 | 区南部 | 380.4 |

| 9 | 滋賀県 | 大津 | 373.5 |

| 10 | 大阪府 | 大阪市 | 369.0 |

| ︙ | |||

| 321 | 北海道 | 宗谷 | 130.2 |

| 322 | 鹿児島県 | 熊毛 | 129.7 |

| 323 | 島根県 | 雲南 | 128.5 |

| 324 | 青森県 | 西北五地域 | 126.3 |

| 325 | 福島県 | いわき | 123.2 |

| 326 | 山形県 | 最上 | 120.0 |

| 327 | 北海道 | 根室 | 116.6 |

| 328 | 北海道 | 北渡島檜山 | 112.6 |

| 329 | 香川県 | 小豆 | 109.0 |

| 330 | 岩手県 | 釜石 | 107.8 |

https://www.mhlw.go.jp/content/001424491.xlsx(2025年8月12日閲覧)

※上記データ上、対象は330の二次医療圏。

これらの結果から、医師偏在指標は県庁所在地や政令指定都市を含む二次医療圏で高く、地方に行くほど低い傾向が読み取れます。

また、都道府県単位では医師が多くても、二次医療圏単位で見ると不足している場合があることもわかります。

診療科別の医師偏在指標ランキング(小児科・産科)

医師偏在指標は、診療科ごとの特徴を見る上でも使うことができます。現時点では小児科と産科(分娩取扱い医師)で、医師偏在指標が示されています。計算式は通常と少し異なり、分母は「地域人口」ではなく「地域の年少人口」や「分娩件数」となります。

ここはトップ10のみ、順に見ていきましょう。

小児科(都道府県ごと)

| 順位 | 都道府県 | 小児科医師偏在指標 |

|---|---|---|

| 1 | 鳥取県 | 171.0 |

| 2 | 京都府 | 152.7 |

| 3 | 東京都 | 150.4 |

| 4 | 高知県 | 134.4 |

| 5 | 和歌山県 | 130.4 |

| 6 | 長崎県 | 128.5 |

| 7 | 秋田県 | 127.9 |

| 8 | 徳島県 | 127.7 |

| 9 | 山梨県 | 127.3 |

| 10 | 富山県 | 125.9 |

https://www.mhlw.go.jp/content/001424492.xlsx(2025年8月12日閲覧)

小児科(二次医療圏ごと)

| 順位 | 都道府県 | 二次医療圏 | 小児科医師偏在指標 |

|---|---|---|---|

| 1 | 熊本県 | 芦北圏域 | 312.0 |

| 2 | 高知県 | 高幡 | 219.8 |

| 3 | 鳥取県 | 西部 | 216.1 |

| 4 | 高知県 | 安芸 | 210.2 |

| 5 | 長野県 | 松本 | 199.1 |

| 6 | 滋賀県 | 大津・湖西 | 183.6 |

| 7 | 東京都 | 区西南 | 181.5 |

| 8 | 香川県 | 小豆 | 179.6 |

| 9 | 青森県 | 津軽地域 | 178.8 |

| 10 | 東京都 | 区東 | 177.7 |

https://www.mhlw.go.jp/content/001424492.xlsx(2025年8月12日閲覧)

産科(分娩取扱医師)(都道府県ごと)

| 順位 | 都道府県 | 分娩取扱医師偏在指標 |

|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 14.27 |

| 2 | 京都府 | 13.93 |

| 3 | 鳥取県 | 13.48 |

| 4 | 秋田県 | 12.80 |

| 5 | 福井県 | 12.68 |

| 6 | 奈良県 | 12.50 |

| 7 | 徳島県 | 12.45 |

| 8 | 山梨県 | 12.19 |

| 9 | 大阪府 | 11.81 |

| 10 | 沖縄県 | 11.62 |

https://www.mhlw.go.jp/content/001424493.xlsx(2025年8月12日閲覧)

産科(分娩取扱医師)(二次医療圏ごと)

| 順位 | 都道府県 | 二次医療圏 | 分娩取扱医師偏在指標 |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 島しょ | 89.90 |

| 2 | 島根県 | 雲南 | 43.31 |

| 3 | 島根県 | 隠岐 | 35.30 |

| 4 | 長崎県 | 五島 | 33.63 |

| 5 | 東京都 | 区中央部 | 32.55 |

| 6 | 高知県 | 安芸 | 31.56 |

| 7 | 長野県 | 木曽 | 23.45 |

| 8 | 長崎県 | 壱岐 | 22.78 |

| 9 | 北海道 | 遠紋 | 22.66 |

| 10 | 北海道 | 上川北部 | 20.69 |

https://www.mhlw.go.jp/content/001424493.xlsx(2025年8月12日閲覧)

こうして見比べてみると、診療科ごとの医師偏在指標は、全診療科の傾向と比べて異なることがわかります。診療科を絞ることで医師の絶対数が減る分、数値のバラつきが大きくなることが理由の一つと考えられます。

とくに産科については、東京都の島しょ部や長崎県の壱岐・五島など、離島で数値が高いことが特徴的と言えるのではないでしょうか。

医師偏在指標の問題点

ここまで見てきたとおり、医師偏在指標は「人口10万人対医師数」と比べ、地域の医師偏在を統一的に評価できる指標です。

しかし、必ずしも万能な指標とは言えません。以下のような問題点があると考えられます。

- 医師の長時間労働を前提としている

- 診療科偏在がわからない

- 局地的な評価が難しい

医師の長時間労働を前提としている

医師偏在指標で使われている「平均労働時間」は、厚生労働省の『令和4(2022)年度 医師の勤務環境把握に関する研究』*5に基づくデータが用いられています。このデータは年齢・性別により異なっており、20〜50代の男性では平均労働時間が週50時間超、とくに30代男性は週55時間となっています。法定労働時間は原則として週40時間であり、週50時間であれば月40時間、週55時間であれば月60時間の残業ということになります。

残業(時間外労働)の上限は、原則として月45時間とされています。医師に対しても働き方改革が進む中、2022年時点の労働時間を用いた計算は今後適さなくなっていくと言えるでしょう。データの更新が待たれます。

診療科偏在がわからない

先述のとおり、小児科と産科については診療科別の医師偏在指標も算出されていますが、そのほかの診療科に関してはまだ明らかにされていません。小児科・産科以外の診療科では、疾患と診療科の関連性が必ずしも強くないことが、その理由として挙げられています。

たとえば包丁で指を切ったとき、救急外来を受診するケースや、外科・整形外科などのさまざまな診療科を受診するケースなどがあるでしょう。これを診療科別に厳密に分けようとすると、偏在指標の分母である「受療率」の計算が困難となってしまうわけです。

しかし、特定の地域でどの診療科の医師が多いのかがわかれば、全国の診療科偏在の実態を把握できるほか、医師個人が勤務先を考える上でも有益です。筆者としては、ぜひデータを作成していただきたいと思います。

局地的な評価が難しい

医師偏在指標は全国を見比べて大まかな傾向を掴む上で有用ですが、二次医療圏単位や、より小さなスポットで医師が不足している地域を把握するには、課題の残る指標と言えます。わかりやすく言うと、二次医療圏全体では医師不足でなくても、より小さな市町村単位で見れば、医師が不足している場所もあるでしょう。

また、ランキング紹介の段落でも少し触れましたが、産科では医師が充実している(=医師偏在指標の高い)医療圏に、離島が多くランキングしていました。しかし離島では医療資源が限られており、検査や緊急時の搬送など、都市圏よりも医療の質が劣ることも多いでしょう。医師偏在指標のみですべての要素を比較できるわけではないため、総合的な判断が必要です。

医師偏在指標が医師のキャリアに与える影響

医師偏在指標は単なる統計ではなく、医師個人の進路選択やキャリア形成にも影響を及ぼし得るものです。医学生や若手医師の先生はもちろん、ライフイベントに合わせて勤務地や働き方を見直す、あるいはセカンドキャリアを考えるタイミングなど、どの年代の医師にとっても、参考になる指標です。どのように捉えるべきか、整理しておきましょう。

地域枠や奨学金制度との関連

医学部の地域枠入学や都道府県による奨学金制度は、医師偏在指標と関連が深い制度です。これらの制度では「医師不足地域」への勤務が課される場合が多く、卒業後の選択肢が一定程度制限されることがあります。

しかし、通常の枠と比べて入学試験の難易度が低い・奨学金が用意されている、といったメリットがあります。とくに私立大学の医学部は学費が高く、金銭的な理由で医学部進学が難しいと考えている高校生にとっては、うまく活用したい制度となります。

こうした制度は経済的負担が軽減されるだけでなく、早い段階から地域医療に密着した経験を積めるという利点もあります。自身の価値観や将来像に応じて、どのような制度・地域を選ぶかは柔軟かつ戦略的に考えるべきでしょう。

診療科・勤務地の選択

国は医師偏在を是正するため、研修制度を通して医師の配置に制限や誘導を試みています。専門医制度の下では、医師の偏在状況に基づいて専攻医の募集人数に制限をかける「シーリング」が実施されており、とくに都市部や人気の診療科で採用が抑制されています。

医師偏在が深刻な地域・診療科では、奨学金などのインセンティブが用意されていることもあります。これらは、あえて"医師不足地域・診療科"を選ぶことで得られるメリットとも言えます。

たとえば、地元から離れて進学し、将来大学のある地域で働くか地元へUターンするかを迷っている場合などは、地元の医師偏在指標を確認しておくことで進路戦略を立てやすくなるでしょう。早期からの情報収集と計画的なキャリア設計が重要です。

「シーリング制度」とは?希望するキャリア形成のために知っておきたい制度のポイント

新専門医制度、サブスペシャルティはどう決める?【2024年7月更新】

サブスペシャルティ領域の専門医を目指すには?新専門医制度の仕組みを理解する【2024年7月更新】

サブスペシャルティ研修の「プログラム制」「カリキュラム制」とは?メリット・デメリットも解説!【2024年7月更新】

医師のUターン・Iターン転職!気をつけたいポイントを解説

【2024年度開始】第8次医療計画とは?―基本方針と改訂ポイント、自治体の具体例

まとめ

この記事では医師偏在指標について見てきました。「医師偏在」を客観的に評価できる指標として、都道府県や二次医療圏ごとに設定されているほか、小児科と産科については診療科別の数値も算出されています。

医師偏在指標を把握することで、業界全体の状況を理解できることはもちろん、医師が求められている地域を知ることができるため、医師一人ひとりが勤務先を検討する上でも役立ちます。医師不足地域・診療科で働くことは大きなやりがいの一つになり得ますし、人手不足を補うために好条件で働ける場所も多いでしょう。将来のキャリアプランや働き方・ライフプランを考える上で、参考になる指標と言えます。

この記事が医師偏在指標を理解する一助となれば幸いです。